Jubah putih berkibar-kibar ditiup angin gurun, Moctar Sidi Yayia al-Wangari membawa saya menyusuri gang berpasir melewati keledai, orang-orang yang menganggur dan anak-anak yang membawa ransel yang bergegas ke sekolah. Pagi yang cerah, hari kedua saya di Timbuktu, di pusat geografis Mali, dan al-Wangari mengajak saya melihat proyek yang telah menghabiskannya selama tiga tahun terakhir. Kami merunduk melewati gerbang bergaya Moor dan memasuki rumahnya, sebuah bangunan batu dua lantai yang dibangun di sekitar halaman beton. Dengan kunci besi, dia membuka kunci pintu ke ruang penyimpanan. Filigri aliran cahaya melalui jendela yang kotor. Udara di dalamnya basi, beraroma jamur dan tanah.

Konten terkait

- Menjarah Sejarah Mali

" Regardez, " katanya.

Ketika mata saya menyesuaikan diri dengan semidarkness, saya melihat pemandangan: dinding-dinding cokelat yang pecah, sepeda yang berkarat, pot, wajan, karung goni beras yang berlabel PRODUCT VIETNAM. Di kakiku berbaring dua lusin peti kayu dan logam yang diselimuti debu. Al-Wangari membuka tutup salah satu dari mereka, mengungkapkan tumpukan volume lama yang diikat dengan kulit belang-belang. Saya mengambil sebuah buku dan membalik halaman-halaman yang menguning, menatap kaligrafi Arab yang elegan dan desain geometris yang rumit, beberapa berdaun emas. Pirus dan pewarna merah masih terlihat di dalam berlian dan poligon beralur yang menghiasi penutup.

Sambil membaca volume, saya menarik kembali: kulit yang rapuh sudah mulai pecah di tangan saya. Halaman berabad-abad berkibar dari ikatan yang rusak dan hancur berantakan. Beberapa volume membengkak dan tidak terbentuk karena lembab; yang lain ditutupi oleh cetakan putih atau kuning. Saya membuka sebuah manuskrip tentang astrologi, dengan anotasi yang ditulis dengan hati-hati dalam huruf-huruf kecil di pinggiran: tinta pada sebagian besar halaman telah kabur menjadi tidak terbaca. "Yang ini busuk, " gumam al-Wangari, mengesampingkan Alquran abad ke-16 yang tergenang air. "Aku takut itu dihancurkan sepenuhnya."

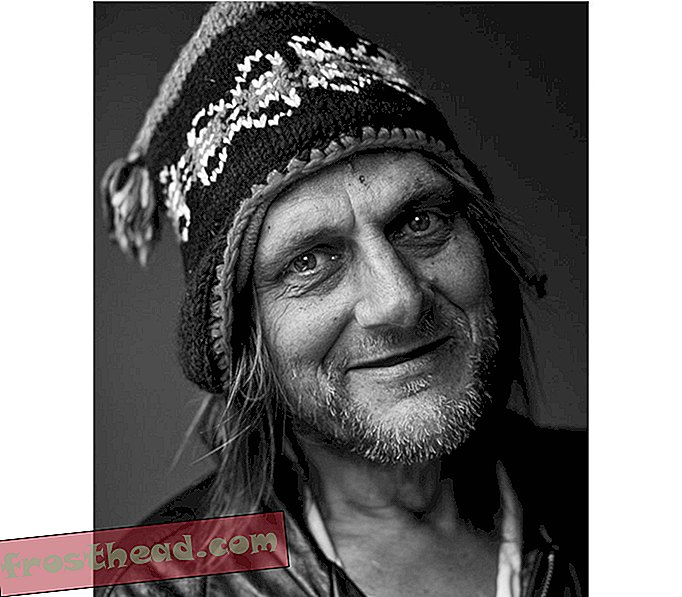

Pada pertengahan abad ke-16, Mohammed abu Bakr al-Wangari, seorang cendekiawan Islam dari kota Djenné, bermigrasi ke utara ke Timbuktu, kemudian kota yang mungkin berpenduduk 100.000 dan pusat keagamaan, pendidikan dan perdagangan, dan mendirikan Universitas Sankoré, afiliasi longgar masjid dan rumah-rumah pribadi yang memberikan instruksi bersubsidi kepada ribuan siswa. Selama 30 tahun berikutnya, al-Wangari mengumpulkan buku-buku tulisan tangan tentang berbagai hal mulai dari sejarah hingga puisi hingga astronomi, mulai dari Timbuktu dan bagian lain dunia Islam. Setelah kematian cendekiawan pada tahun 1594, buku-buku itu diserahkan kepada tujuh putranya, dan kemudian menyebar ke lingkaran anggota keluarga yang semakin melebar. Dan di sana mereka tetap sampai tiga tahun yang lalu, ketika al-Wangari, 15 generasi dihapus dari kolektor asli, berangkat untuk memulihkan harta keluarganya. "Ini adalah tugas yang sangat besar, " kata al-Wangari, 42. Langsing dan intens, ia mempelajari sastra Arab di Fez, Maroko, dan kemudian bekerja sebagai konsultan UNESCO di Dakar, Senegal. "Aku bekerja di setiap menit ini, dan aku bahkan tidak dibayar franc."

Beberapa saat kemudian dia membawa saya lebih jauh menyusuri gang menuju sebuah bangunan yang setengah jadi, ditandai oleh sebuah tanda yang bertuliskan PROYEK PEMULIHAN PERPUSTAKAAN AL-WANGARI, di mana para pekerja membuat mortar dinding-dinding balok beton dan meletakkan batu bata untuk dikeringkan di bawah sinar matahari. Kami melintasi halaman, memasuki interior yang suram, dan berjalan melewati kabel yang menjuntai, tumpukan ubin marmer, dan lubang-lubang yang menganga menunggu jendela. "Ini akan menjadi ruang baca, " katanya padaku, menunjuk ke sel kosong dengan lantai tanah. "Di sini, bengkel untuk memperbaiki naskah." Kemudian al-Wangari menunjukkan inti dari ciptaan barunya: lemari besi yang disediakan untuk tulang leluhurnya, Mohammed abu Bakr al-Wangari, yang tinggal di rumah yang pernah berdiri di tempat ini. "Dia akan senang mengetahui apa yang terjadi di sini, " katanya.

Selama berabad-abad, manuskrip seperti ini tetap menjadi rahasia Afrika yang paling dijaga. Penjelajah Barat yang melewati Timbuktu pada awal 1800-an, beberapa menyamar sebagai peziarah Muslim, tidak menyebutkan mereka. Penjajah Prancis membawa segenggam ke museum dan perpustakaan di Paris, tetapi sebagian besar meninggalkan gurun dengan tangan kosong. Bahkan sebagian besar orang Mali tidak tahu apa-apa tentang tulisan-tulisan itu, percaya bahwa satu-satunya repositori dari sejarah dan budaya daerah itu adalah sejarahwan keliling-pemusik-penghibur-lisan yang dikenal sebagai griot . "Kami tidak memiliki sejarah tertulis, " saya diyakinkan di Bamako, ibukota Mali, oleh Toumani Diabate, salah satu musisi Mali yang paling terkenal, yang melacak garis keturunan griotnya pada 53 generasi.

Namun akhir-akhir ini, manuskrip-manuskrip itu mulai mengalir keluar ke dunia. Para arkeolog lokal mengejar volume yang terkubur di gua-gua gurun dan disembunyikan di ruang bawah tanah, dan para arsiparis sedang menyusun kembali koleksi yang hilang di perpustakaan. Presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki, dan profesor Harvard Henry Louis Gates Jr telah meminjamkan nama dan prestise mereka untuk proyek restorasi. Akademisi asing dan pemulih buku telah tiba di Timbuktu, memberikan keahlian, uang, dan bahan untuk menyelamatkan naskah sebelum terlambat. Tidak tersimpan dengan benar selama berabad-abad, banyak dari karya-karya ini telah hancur. Panas dan kekeringan membuat halaman rapuh, rayap melahapnya, debu telah menyebabkan kerusakan lebih lanjut, dan paparan kelembaban selama musim hujan telah membuat buku-buku rentan terhadap jamur, yang menyebabkan mereka membusuk. "Kami berpacu dengan waktu, " kata Stephanie Diakité, seorang Amerika yang berbasis di Bamako yang menjalankan lokakarya di Timbuktu tentang pelestarian buku.

Manuskrip-manuskrip itu melukis potret Timbuktu sebagai Cambridge atau Oxford pada zamannya, di mana dari tahun 1300 hingga akhir 1500-an, para siswa datang dari jauh ke Semenanjung Arab untuk belajar di kaki para ahli hukum, sastra, dan sains. Pada saat Eropa muncul dari Abad Pertengahan, para sejarawan Afrika mencatat kebangkitan dan kejatuhan raja-raja Sahara dan Sudan, penuh dengan pertempuran besar dan invasi. Para astronom memetakan pergerakan bintang-bintang, dokter memberikan instruksi tentang nutrisi dan sifat terapeutik tanaman gurun, dan ahli etika memperdebatkan masalah-masalah seperti poligami dan merokok tembakau. Kata Tal Tamari, seorang sejarawan di Pusat Nasional untuk Riset Ilmiah di Paris, yang baru-baru ini mengunjungi Timbuktu: "[Penemuan ini] akan merevolusi apa yang dipikirkan orang tentang Afrika Barat."

Beberapa sarjana percaya bahwa karya-karya itu bahkan dapat membantu menjembatani kesenjangan yang melebar antara Barat dan dunia Islam. Cendekiawan Islam abad ke-16 mengadvokasi perluasan hak-hak perempuan, mengeksplorasi metode penyelesaian konflik dan memperdebatkan cara terbaik untuk memasukkan non-Muslim ke dalam masyarakat Islam. Salah satu manuskrip kemudian ditemukan, sebuah surat pada 1853 oleh Sheik al-Bakkay al-Kounti, seorang pemimpin spiritual di Timbuktu, meminta raja yang berkuasa, Sultan Masina, untuk menyisihkan kehidupan penjelajah Jerman Heinrich Barth. Sultan telah memerintahkan eksekusi Barth karena non-Muslim dilarang memasuki kota, tetapi al-Bakkay berargumen dalam surat yang fasih bahwa hukum Islam melarang pembunuhan. "Dia adalah manusia, dan dia belum berperang melawan kita, " tulis al-Bakkay. Barth tetap di bawah perlindungan al-Bakkay dan akhirnya berhasil kembali ke Eropa tanpa cedera. "Manuskrip menunjukkan bahwa Islam adalah agama toleransi, " kata Abdel Kader Haidara, yang memiliki salah satu koleksi pribadi manuskrip terbesar di Timbuktu, termasuk surat dari al-Bakkay. Haidara mengumpulkan dana untuk menerjemahkan sebagian dari mereka ke dalam bahasa Inggris dan Prancis. "Kita perlu mengubah pikiran orang tentang Islam, " katanya. "Kita harus menunjukkan kebenaran kepada mereka."

Terakhir kali saya mengunjungi Timbuktu, pada tahun 1995, hanya ada tiga cara untuk sampai ke sana: perjalanan tiga hari ke hulu dengan pirogue bermotor, atau kano, dari kota dagang Mopti; sebuah pesawat carteran; atau penerbangan di maskapai pemerintah yang terkenal tidak bisa diandalkan, Air Mali, secara mengejek dikenal sebagai Air Maybe. Tetapi ketika saya kembali Februari lalu, di akhir musim kemarau yang sejuk, untuk memeriksa kebangkitan budaya kota, saya terbang dari Bamako dengan penerbangan komersial yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan swasta baru, Mali Air Express — salah satu dari empat penerbangan ke Timbuktu setiap minggu. Turboprop buatan Rusia, dengan awak Afrika Selatan, mengikuti jalur Sungai Niger, untaian perak yang berliku-liku yang menembus tanah datar yang datar dengan pancake-flat. Setelah dua jam kami membelok rendah di atas gedung-gedung beratap berwarna gelap, beberapa mil di sebelah timur sungai dan mendarat di landasan udara aspal Timbuktu. Di luar terminal kecil, armada taksi roda empat menunggu untuk mengantar wisatawan menyusuri jalan aspal yang baru dibangun ke kota. Saya naik ke Toyota Land Cruiser dan mengarahkan pengemudi, Baba, seorang Tuareg muda yang berbicara bahasa Prancis yang sangat baik dan beberapa kata bahasa Inggris, ke Hotel Colombe, salah satu dari beberapa hotel yang telah dibuka dalam tiga tahun terakhir untuk melayani dengan cepat memperluas perdagangan wisata.

Pada pandangan pertama, tidak banyak yang berubah dalam dasawarsa yang saya lewati. Tempat itu masih terasa seperti pepatah belakang. Di bawah teriknya matahari musim dingin, penduduk setempat melayang melalui lorong-lorong berpasir yang dibatasi oleh gubuk berdinding lumpur dan beton, satu-satunya tempat teduh yang disediakan oleh cabang-cabang pohon akasia berduri. Beberapa percikan warna yang mencerahkan lanskap monokromatik yang berasal dari kaus merah menyala dari tim sepak bola yang berlatih di lapangan berpasir, fasad hijau limau dari toko bahan makanan dan bubus biru merak, atau jubah tradisional, dari orang-orang Tuareg setempat . Kota itu keluar menjadi kumpulan tenda berkubah Tuareg yang serampangan dan tumpukan sampah yang dimakan kambing.

Namun isolasi Timbuktu menjadi sedikit kurang menindas. Ikatel, jaringan telepon seluler pribadi, datang ke kota dua tahun lalu, ketika papan reklame dan bilik kartu telepon yang ada di mana-mana bersaksi. Saya perhatikan seorang imam berjubah putih berbicara dengan tegas pada Nokia-nya di depan Masjid Djingareyber, sebuah benteng lumpur besar yang dibangun pada tahun 1320-an yang menjulang di pusat kota. Tiga kafe internet telah dibuka. Memalu, menggergaji dan memasang batu bata sedang terjadi di seluruh kota, saat perpustakaan baru bersiap untuk dibuka untuk umum. Pada hari saya tiba, delegasi imam dari Maroko, beberapa peneliti dari Paris, tim pelestari dari Universitas Oslo dan sepasang wartawan radio dari Jerman siap untuk melihat manuskrip.

Timbuktu juga tidak lagi kebal terhadap penularan ideologis yang telah menjangkiti dunia yang lebih luas. Di ujung tenggara kota, Baba menunjukkan sebuah masjid beton kuning cerah, sejauh ini merupakan bangunan baru terbaik di kota, dibangun oleh Saudi Wahhabi yang telah mencoba, tanpa banyak keberhasilan, untuk mengekspor merek Islam garis keras mereka ke Sahara . Tidak jauh dari tempat tinggal Wahhabi, di teras Hotel Bouctou, saya berlari melintasi lima pasukan Pasukan Khusus AS yang baru, yang ditugaskan untuk melatih Angkatan Darat Mali dalam kontraterorisme. Operasi militer gabungan telah menjadi hal biasa di Sahel sejak sel teroris Islam Aljazair, Kelompok Salaf untuk Berkhotbah dan Memerangi, menyandera puluhan sandera Eropa di perbatasan antara Aljazair dan Mali tiga tahun lalu dan menahan mereka selama enam bulan di gurun Mali.

Kebanyakan sejarawan percaya bahwa Timbuktu didirikan pada 1100-an oleh seorang wanita Tuareg bernama Bouctou, yang menjalankan perhentian karavan unta di anak sungai Sungai Niger. ("Tin Bouctou" berarti "sumur Bouctou.") Kota ini mencapai puncaknya pada awal abad ke-16, pada masa pemerintahan Raja Askia Mohammed, yang menyatukan Afrika Barat di Kekaisaran Songhai dan memerintah selama 35 tahun yang makmur. Tariqh al-Sudan, sejarah Timbuktu yang ditulis pada abad ke-17, menggambarkan kota itu pada masa kejayaannya sebagai "tempat perlindungan bagi kaum terpelajar dan saleh, tempat berkumpulnya para santa dan pertapa, dan tempat pertemuan karavan dan kapal." Pada 1509, Mohammed al-Wazzan al-Zayati, seorang siswa berusia 16 tahun dari Fez, tiba dengan unta bersama pamannya, seorang diplomat, dan menemukan persimpangan jalan komersial yang ramai. Pedagang kayu, emas, dan budak dari Ghana, penjual garam dari Sahara, dan cendekiawan Arab dan pedagang dari Levant berbaur di pasar yang penuh dengan rempah-rempah, kain dan bahan makanan, dan melakukan transaksi dengan cangkang cowrie dan nugget emas. "Di tengah-tengah kota ada sebuah kuil yang dibangun dari batu-batu bertulang dan mortir batu kapur ... dan sebuah istana besar tempat raja tinggal, " tulis al-Zayati dalam sebuah akun yang diterbitkan pada 1526 dengan nama Leo Africanus. "Ada banyak bengkel pengrajin, pedagang, dan penenun kain katun. Kain Eropa mencapai Timbuktu, yang dibawa oleh pedagang Barbary."

Al-Zayati heran dengan beasiswa yang dia temukan di Timbuktu. (Terlepas dari dorongan pendidikannya, sang kaisar sendiri tidak dikenal karena pikirannya yang terbuka. "Raja adalah musuh orang Yahudi, " catat al-Zayati. "Dia tidak ingin ada yang tinggal di kotanya. Jika dia mendengar dikatakan bahwa seorang pedagang Barbary ... melakukan bisnis dengan mereka, dia menyita barang-barangnya. ") Al-Zayati paling terkesan dengan perdagangan buku yang berkembang yang dia amati di pasar Timbuktu. Tulisan tangan dalam bahasa Arab klasik, buku-buku itu terbuat dari kertas berbasis linen yang dibeli dari pedagang yang melintasi padang pasir dari Maroko dan Aljazair. Tinta dan pewarna diekstraksi dari tanaman gurun, dan sampulnya dibuat dari kulit kambing dan domba. "Banyak manuskrip ... dijual, " katanya. "Penjualan seperti itu lebih menguntungkan daripada barang lainnya."

Delapan puluh dua tahun setelah kunjungan al-Zayati, pasukan sultan Maroko memasuki kota, membunuh para ulama yang mendesak perlawanan dan membawa sisanya ke pengadilan kerajaan di Marrakesh. Eksodus paksa mengakhiri hari-hari kota sebagai pusat skolastik. (Timbuktu segera memudar sebagai pusat komersial juga, setelah pedagang budak dan pedagang lain dari Eropa mendarat di Afrika Barat dan membangun jaringan laut untuk bersaing dengan rute padang pasir.) Untuk sebagian besar, volume sejarah, puisi, obat-obatan, astronomi dan mata pelajaran lain yang dibeli dan dijual oleh ribuan orang di pasar-pasar Timbuktu menghilang ke padang pasir. Dan di sana mereka tetap, tersembunyi di batang berkarat di ruang penyimpanan apak, disimpan di gua-gua gunung atau dikubur di lubang-lubang di pasir Sahara untuk melindungi mereka dari penakluk dan penjajah, paling baru orang Prancis, yang pergi pada tahun 1960.

Kampanye untuk menyelamatkan naskah Mali dimulai pada tahun 1964, empat tahun setelah Mali memenangkan kemerdekaannya. Tahun itu, perwakilan UNESCO bertemu di Timbuktu dan memutuskan untuk membuat beberapa pusat untuk mengumpulkan dan melestarikan tulisan yang hilang di kawasan itu. Butuh sembilan tahun lagi sebelum pemerintah membuka Centre Ahmed Baba, dinamai sesuai dengan seorang guru Islam terkenal yang dibawa ke pengasingan di Marrakesh pada 1591. Dengan dana dari PBB dan beberapa negara Islam, termasuk Kuwait dan Arab Saudi, pusat itu mengirim anggota staf ke pedesaan untuk mencari manuskrip yang hilang. Salah satu kolektor adalah Mohammed Haidara, seorang sarjana Islam dan pembuat naskah dari Bamba, sebuah desa di tengah-tengah antara Timbuktu dan desa Gao. Haidara membantu membangun koleksi 2.500 volume. Segera setelah kematiannya pada tahun 1981, direktur pusat berbalik ke putra Haidara, Abdel Kader, yang saat itu berusia 20-an, dan memintanya untuk mengambil alih pekerjaan ayahnya.

Abdel Kader Haidara menghabiskan dekade berikutnya bepergian dengan berjalan kaki dan naik unta di seluruh Mali, dan membawa pirogue di sepanjang Sungai Niger dan anak-anak sungainya. "Aku pergi mencari manuskrip di semua desa, " katanya. Seorang pria jangkung dan bersemangat tinggi dengan janggut Falstaffian dan jumbai rambut hitam keriting membingkai pate botak yang mengkilap, Haidara secara luas dianggap sebagai tokoh paling penting dalam kebangkitan Timbuktu. "Semua orang kenal ayahku. Mereka semua berkata, 'Ah, kamu putranya, ' tetapi pekerjaan itu sulit, " katanya. Banyak penduduk desa sangat tidak mempercayai penyelundup yang mencoba mengambil harta milik keluarga mereka selama beberapa generasi. "Orang-orang berkata, 'Dia berbahaya. Apa yang dia inginkan dengan naskah-naskah ini? Mungkin dia ingin menghancurkannya. Mungkin dia ingin membawa kita agama baru.'" Yang lain menyetir dengan murah hati. Seorang kepala desa menuntut agar Haidara membangun masjid untuk desanya dengan imbalan koleksi buku-buku kuno; setelah konstruksi selesai, ia mengekstraksi renovasi untuk madrasah setempat dan sekolah baru juga. Beberapa kepala menginginkan uang tunai, yang lain memilih ternak. Tetapi Haidara bernegosiasi dengan keras — dia tumbuh di sekitar naskah kuno dan telah mengembangkan perasaan yang tajam tentang nilai setiap buku. "Aku memberi banyak sapi, " katanya.

Pada tahun 1993, Haidara memutuskan untuk meninggalkan pusat dan pergi sendiri. "Saya punya banyak naskah sendiri, tetapi keluarga saya mengatakan tidak diizinkan menjualnya. Jadi saya memberi tahu direktur Ahmed Baba, 'Saya ingin membuat perpustakaan pribadi untuk mereka, ' dan dia berkata, 'baik-baik saja.' "Selama tiga tahun, Haidara mencari pembiayaan tanpa hasil. Kemudian, pada tahun 1997, Henry Louis Gates Jr berhenti di Timbuktu saat membuat serial televisi tentang Afrika. Haidara menunjukkan manuskripnya kepada sarjana Harvard, yang hanya tahu sedikit tentang sejarah tertulis Afrika hitam. "Gates tersentuh, " kata Haidara. "Dia menangis, dan dia berkata, 'Aku akan mencoba membantumu.'" Dengan dukungan Gates, Haidara mendapat hibah dari Andrew Mellon Foundation, yang memungkinkannya untuk terus mencari buku keluarga dan membangun perpustakaan. untuk menampung mereka. Bibliothèque Mamma Haidara dibuka di Timbuktu pada tahun 2000; hari ini koleksinya berisi 9.000 volume.

Pada tahun 1996 sebuah yayasan yang didirikan Haidara, Savama-DCI, untuk mendorong orang lain dengan akses ke koleksi keluarga untuk mengikuti jejaknya, menerima hibah $ 600.000 dari Ford Foundation untuk membangun dua perpustakaan baru di Timbuktu, Bibliothèque al-Wangari dan Bibliothèque Allimam Ben Essayouti. Dana tersebut juga akan memungkinkan Haidara untuk merenovasi perpustakaannya sendiri dan untuk membeli komputer untuk mendigitalkan karya-karya tersebut, mempekerjakan para ahli untuk memulihkan buku-buku yang rusak dan memberikan instruksi kepada arsiparis setempat. Haidara telah menjadi kekuatan pendorong di balik pelestarian naskah di Sahara. "Kami ingin orang-orang dapat menyentuh dan membaca naskah-naskah ini, " katanya kepada saya. "Kami ingin membuatnya dapat diakses. Tetapi pertama-tama, mereka harus dilindungi."

Pekerjaan itu mendapatkan momentum. Setelah bertemu dengan Haidara, saya mengunjungi Centre Ahmed Baba, sebuah kompleks bangunan batu yang cantik dengan gapura Moor yang terletak di sekitar halaman pasir yang ditanami pohon kurma dan akasia gurun. Direktur Mohamed Gallah Dicko mengantarku ke ruang tamu. Empat belas pekerja sedang membuat kotak penyimpanan dan dengan hati-hati membungkus halaman manuskrip yang hancur dalam kertas Jepang transparan yang disebut kitikata . "Ini akan melindungi mereka setidaknya selama 100 tahun, " katanya. Sebanyak 6.538 manuskrip di pusat telah "disingkirkan, " dibungkus dengan kertas bebas asam dan ditempatkan dalam kotak-kotak, kata Gallah Dicko; masih ada 19.000 lagi. Para pekerja telah terbang ke bengkel-bengkel di Cape Town dan Pretoria yang dibayar oleh Arsip Nasional Afrika Selatan, bagian dari program yang diprakarsai oleh pemerintah Afrika Selatan setelah Presiden Mbeki mengunjungi Timbuktu pada tahun 2002. Di sebuah ruangan tanpa udara di halaman, selusin arsiparis berkumpul di Pemindai Epson dan Canon, membuat gambar digital karya, halaman demi halaman. Koleksi naskah tumbuh begitu cepat sehingga staf tidak bisa mengikuti. "Kami memperluas pencarian kami ke barat laut dan timur laut, " kata Gallah Dicko kepada saya. "Masih ada ratusan ribu naskah di luar sana."

Namun menempatkan buku-buku di perpustakaan Timbuktu di bawah pengawasan para ahli tidak menjamin perlindungan mereka. Tujuh tahun lalu, hujan lebat menyebabkan Niger meluap. Banjir terburuk dalam beberapa dekade melanda Timbuktu, menghancurkan 200 rumah dan banyak karya berharga. Hanya penyelamatan cepat yang mencegah keruntuhan 7.025 manuskrip di Bibliothèque Fondo Kati yang didanai Spanyol, yang harta karunnya termasuk Alquran yang diterangi dengan tak ternilai yang dibuat di Ceuta, Andalusia, pada tahun 1198. "Kami menaruh kantong pasir di sekitar rumah, dan kami menyimpannya dari keruntuhan, "Saya diberitahu oleh pencipta perpustakaan, Ismael Diadie Haidara (tidak ada hubungan dengan Abdel Kader Haidara), yang leluhurnya ayah melarikan diri dari Toledo pada tahun 1468 dan membawa ratusan manuskrip, termasuk Alquran Ceuta, ke Afrika. "Kita bisa kehilangan segalanya."

Dua hari setelah pertemuan kami, Abdel Kader Haidara mengatur agar saya pergi ke desa Tuareg, Ber, 40 mil di sebelah timur Timbuktu. Ini adalah salah satu dari segelintir pemukiman Sahara terpencil di mana para sarjana Islam dan lainnya, di bawah pengawasan Haidara, telah mulai membangun koleksi naskah mereka sendiri. Matahari baru saja terbit ketika kita meninggalkan Timbuktu, dan angin dingin menyapu jendela-jendela terbuka Land Cruiser kita yang sudah babak belur. Babab ste mengemudikan kendaraan melewati jalur pasir bergelombang, melewati perkemahan perantau yang telah mendirikan tenda di pinggiran kota untuk menjual perhiasan dan menawarkan naik unta kepada wisatawan Barat. Lalu kita berada di jantung Sahara, memancing di balik bukit pasir dan akasia yang kurus.

Fida ag Mohammed, kurator koleksi, mengutak-atik satu set tasbih di kursi belakang. Seorang lelaki kurus berusia akhir 40-an atau awal 50-an dengan cambang tipis yang berhembus ke luar semilir angin, Mohammed awalnya enggan membawa saya, orang asing, ke Ber. Tetapi Haidara meyakinkannya bahwa saya adalah seorang jurnalis, bukan mata-mata, dan dia akhirnya setuju. "Ada orang-orang jahat di luar sana yang ingin mencuri dari kita tradisi kita, sejarah kita, " ia menjelaskan ketika Baba membelok untuk menghindari truk pikap yang kencang yang dipenuhi dengan Tuareg berjubah biru, berlubang putih. "Kita harus hati-hati."

Setelah dua jam kami tiba di Ber, koleksi pondok dan tenda dari bata lumpur yang tersebar di atas sadel di antara dua punggung bukit yang rendah. Ada klinik hewan, pusat kesehatan dan sekolah dasar, tetapi beberapa tanda permanen lainnya. Mohammed membawa kami ke rumah dua kamarnya, tempat kami duduk di atas tikar di lantai tanah. Dia menghilang ke dapurnya dan kembali dengan pot berisi sesuatu yang gelap dan bau: gazelle cincang, bisik Baba. Dengan gugup, saya mencicipi beberapa sendok daging, merasa sangat kenyal dan enak, dan menolak susu unta hangat yang ditawarkan Muhamad sebagai pencernaan .

Ber pernah memiliki 15.000 manuskrip yang berasal dari abad ke-15, kata para lelaki itu kepada saya. Sebagian besar dari mereka memiliki marabout desa, atau "orang-orang berpengetahuan", sering kali adalah satu-satunya orang yang tahu cara membaca dan menulis. Tetapi pada awal 1990-an, setelah masa kekeringan dan penelantaran oleh pemerintah, orang Tuareg melancarkan pemberontakan yang keras. Desa Tuareg diserang, dijarah, dan terkadang dibakar oleh pasukan pemerintah dan tentara bayaran dari suku gurun lainnya. (Ber terhindar.) Sebelum Tuareg dan pemerintah membuat kesepakatan damai pada tahun 1996, penduduk Ber menyebar semua kecuali beberapa ratus manuskrip ke permukiman jauh di Sahara, atau menguburnya di pasir. Itu adalah versi modern dari sebuah cerita yang telah diputar di Mali selama berabad-abad, sebuah kisah perang, pencabutan, dan kehilangan. "Aku mulai menemukan naskah-naskah itu lagi, " Mohammed memberitahuku. "Tapi itu butuh waktu."

Kami melintasi ladang berpasir dan memasuki gubuk beratap seng, "Centre de Recherche" milik Mohammed. Mohammed membuka belalai di kakiku dan mulai mengeluarkan puluhan jilid, sisa-sisa koleksi asli Ber, bersama dengan beberapa yang telah ia pulihkan. Dia menyentuh mereka dengan hormat, dengan hati-hati. "Debu adalah musuh naskah-naskah ini, " gumamnya, menggelengkan kepalanya. "Debu menggerogoti mereka dan menghancurkannya seiring waktu." Saya mengambil miniatur Alquran dari abad ke-15, membolak-baliknya dan menatap dengan kagum pada ilustrasi Masjid Agung Madinah. Ini adalah satu-satunya gambar, selain pola geometris, yang telah saya lihat dalam empat hari melihat naskah: penggambaran pena-dan-tinta yang dilakukan oleh seniman anonim dari benteng berdinding batu Arab Saudi, dua menara setinggi pensil meninggi di atas kubah emas pusat, pohon kurma di pinggiran masjid dan pegunungan gurun di kejauhan. "Kamu adalah orang luar pertama yang melihat ini, " katanya padaku.

Setelah satu jam memeriksa karya-karya itu, Mohammed mengeluarkan buku tamu, buku komposisi sekolah dasar yang tipis, dan meminta saya untuk menandatanganinya. Sebanyak enam pengunjung telah terdaftar sejak 2002, termasuk mantan duta besar AS untuk Mali. "Lain kali kamu datang ke Ber, aku akan membawamu ke padang pasir selama seminggu, " Mohammed memberitahuku sebelum kita berpisah. "Akan kutunjukkan di mana mereka mengubur buku-buku itu, jauh di tanah, sehingga tidak ada yang bisa menemukannya." Mereka masih di luar sana, ribuan dari mereka, dijaga oleh penduduk desa yang ketakutan, perlahan-lahan hancur dalam panas dan debu. Tetapi berkat Mohammed, Haidara, al-Wangari dan lainnya seperti mereka, gurun akhirnya mulai menyerahkan rahasianya.

Penulis Joshua Hammer tinggal di Cape Town, Afrika Selatan. Fotografer Alyssa Banta berbasis di Fort Worth, Texas.