Dari dek kapal selam 40 kaki yang mengelilingi perairan Teluk Table yang dingin, Paul Maré menatap kembali ke kaki langit Cape Town yang diterangi cahaya. Ini adalah sore hari, pada penutupan hari yang cerah di bulan Desember. Maré dan krunya, berlomba di lomba layar akhir Royal Cape Yacht Club sebelum Natal, angkat jib dan sloop kapal keluar ke laut. Angin tenggara yang ganas bertiup, khas pada waktu seperti ini tahun ini, dan anggota kru Maré bersorak saat mereka mengitari pelampung balapan terakhir dan kembali ke pantai dan braai perayaan, atau barbekyu, menunggu mereka di teras klub.

Maré, keturunan Huguenot Prancis yang berimigrasi ke Afrika Selatan pada akhir abad ke-17, adalah presiden klub kapal pesiar, salah satu dari banyak sisa-sisa kolonial putih yang masih hidup di Cape Town — "Ibu Kota" Afrika Selatan. Klub, yang didirikan pada tahun 1904 setelah Perang Boer Kedua, telah menarik keanggotaan hampir secara eksklusif kulit putih sejak itu. (Namun, hari ini, klub mengelola Akademi Pelatihan Berlayar, yang memberikan instruksi kepada kaum muda yang kurang beruntung, kebanyakan dari mereka berkulit hitam dan kulit berwarna.)

Setelah Kongres Nasional Afrika Nelson Mandela (ANC) memenangkan kekuasaan di Afrika Selatan dalam pemilihan demokratis tahun 1994 (telah memerintah sejak itu), beberapa teman kulit putih Maré meninggalkan negara itu, takut akan menderita penurunan ekonomi, korupsi dan kekerasan yang menimpa. negara-negara Afrika pasca-kemerdekaan lainnya. Dua anak Maré yang berimigrasi ke London, tetapi konsultan teknik berusia 69 tahun itu tidak menyesal tetap tinggal di tanah kelahirannya. Kehidupannya di pinggiran Newlands, salah satu daerah kantong yang subur di lereng Gunung Table yang hijau, stabil dan nyaman. Waktu luangnya berpusat di sekitar kapal pesiarnya, yang ia miliki bersama sesama warga kulit putih Afrika Selatan. "Kami akan bersiap-siap untuk penyeberangan berikutnya, " kata Maré, yang telah berlayar tiga kali melintasi Atlantik selatan yang sering badai.

Lebih dari satu dekade setelah berakhirnya apartheid, Cape Town, didirikan pada 1652 oleh Perusahaan India Timur Belanda Jan van Riebeeck, adalah salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di negara ini. Sebagian besar kota metropolitan yang terdiri dari 3, 3 juta orang di ujung selatan Afrika ini memiliki nuansa taman bermain Eropa atau Amerika, hibrida Teton Wyoming, Sur California, dan wilayah Provence di Perancis. White Capetonians menikmati kualitas hidup yang membuat iri sebagian besar orang Eropa — berselancar dan berlayar di beberapa pantai paling indah di dunia, mencicipi anggur di kebun anggur yang didirikan lebih dari 300 tahun yang lalu oleh pemukim Belanda pertama di Afrika Selatan, dan bersepeda gunung di jalur hutan belantara yang tinggi di atas laut. Cape Town adalah satu-satunya kota besar di Afrika Selatan yang walikota berkulit putih, dan orang kulit putih masih menguasai sebagian besar bisnisnya. Tidak mengherankan, itu masih dikenal sebagai "kota paling Eropa di Afrika Selatan."

Tetapi melihat lebih dekat mengungkapkan sebuah kota dalam pergolakan transformasi. Pusat kota Cape Town, di mana orang melihat wajah-wajah kulit hitam yang relatif sedikit pada awal 1990-an (undang-undang yang dikeluarkan pemerintah apartheid mengecualikan hampir semua orang Afrika kulit hitam dari provinsi Western Cape), ramai dengan pasar Afrika. Setiap hari di depot bus pusat, combis, atau minibus, deposit ratusan imigran dari jauh hingga Nigeria dan Senegal, hampir semua dari mereka mencari pekerjaan. Inisiatif "pemberdayaan ekonomi hitam" ANC telah mengangkat ribuan orang Afrika yang sebelumnya kurang beruntung ke kelas menengah dan menciptakan generasi baru jutawan kulit hitam dan ras campuran dan bahkan miliarder. Dengan hierarki rasial yang ditentukan oleh apartheid yang dilarang, kota ini menjadi campuran yang berisik dari konstituensi dan etnis yang bersaing — semuanya berebut kekuasaan. Ledakan pasca-apartheid juga telah menyaksikan meningkatnya kejahatan di kota-kota hitam dan pinggiran putih, tingginya tingkat infeksi HIV dan kekurangan perumahan yang telah memaksa puluhan ribu imigran kulit hitam yang miskin untuk tinggal di kamp-kamp liar yang berbahaya.

Sekarang Cape Town telah mulai mempersiapkan apa yang akan menjadi acara profil tertinggi kota itu sejak berakhirnya pemerintahan minoritas kulit putih pada tahun 1994. Pada tahun 2004, federasi sepak bola dunia, FIFA, memilih Afrika Selatan sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia 2010. Persiapan termasuk pembangunan stadion showcase berkapasitas 68.000 kursi senilai $ 300 juta di lingkungan Green Point yang makmur di sepanjang Samudra Atlantik dan investasi besar-besaran dalam infrastruktur. Tidak mengherankan, proyek ini telah menghasilkan kontroversi yang diwarnai dengan nuansa rasial. Sekelompok kulit putih kaya, yang bersikeras bahwa stadion akan kehilangan uang dan menurunkan lingkungan, telah diadu melawan para pemimpin kulit hitam yakin bahwa lawan ingin mencegah penggemar sepak bola hitam dari banjir ke lingkungan mereka. Kontroversi telah mereda berkat janji oleh pemerintah Cape Barat, sejauh ini tidak terpenuhi, untuk membangun taman kota di sebelah stadion. "Bagi orang Capetonia, Piala Dunia lebih dari sekadar pertandingan sepak bola, " kata Shaun Johnson, mantan eksekutif kelompok surat kabar dan pembantu utama mantan Presiden Mandela. "Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan diri kita kepada dunia."

Selama hampir dua tahun, dari Agustus 2005 hingga April 2007, saya mengalami kontradiksi Cape Town yang sering kali nyata secara langsung. Saya tinggal tak jauh dari jalan desa berliku yang tinggi di Pegunungan Steenberg, berbatasan dengan Taman Nasional Table Mountain dan menghadap Teluk False, 12 mil di selatan pusat kota Cape Town. Dari tempat saya, mudah untuk melupakan bahwa saya tinggal di Afrika. Tepat di seberang jalan dari rumah saya terbentang hutan Tokai, tempat saya jogging atau bersepeda di sebagian besar pagi hari melalui hutan pinus dan eucalyptus yang ditanam oleh penguasa kolonial Inggris di Cape Town hampir seabad yang lalu. Setengah mil dari rumah saya, kebun anggur abad ke-18 membual tiga restoran gourmet dan pelanggan lily-putih; bisa saja diambil seluruhnya dari pedesaan Prancis.

Namun ada pengingat reguler tentang warisan apartheid. Ketika saya mengantar putra saya menuruni gunung ke American International School setiap pagi, saya melewati parade pekerja kulit hitam dari kota-kota di Cape Flats dengan susah payah menaiki kebun untuk membersihkan kebun dan membersihkan rumah tetangga putih saya. Di sebelah pusat perbelanjaan lokal saya, dan di seberang jalan dari lapangan golf yang digunakan hampir secara eksklusif oleh orang kulit putih, berdiri pengingat yang lebih tajam tentang masa lalu Afrika Selatan baru-baru ini: Penjara Pollsmoor, di mana Mandela menghabiskan empat setengah tahun setelah dipindahkan dari Pulau Robben di April 1984.

Saya juga hidup dalam pandangan Table Mountain, batu pasir dan granit massif yang berdiri sebagai ikon ikon kota. Terbentuk 60 juta tahun yang lalu, ketika batu menembus permukaan bumi selama perpecahan tektonik keras Afrika dari Amerika Selatan, puncak 3.563 kaki pernah naik setinggi Gunung Kilimanjaro setinggi 19.500 kaki. Tidak ada tempat lain di Cape Town yang lebih baik melambangkan skala besar kota ini, merangkul kehidupan luar dan mengubah wajah. Table Mountain National Park — cagar alam yang dibangun Cecil Rhodes, perdana menteri Cape Colony pada akhir abad ke-19, diukir dari pertanian pribadi di lereng gunung — telah tumbuh menjadi hutan belantara berdampingan seluas 60.000 acre, membentang dari jantung kota. kota di ujung selatan Semenanjung Cape; itu mencakup puluhan mil dari garis pantai. Taman ini adalah tempat keanekaragaman hayati yang menakjubkan; 8.500 varietas flora seperti semak, atau fynbos — semuanya unik di Western Cape — meliputi area ini, bersama satwa liar yang beragam seperti kambing gunung, kura-kura, springboks, dan babon.

Suatu hari di bulan Desember saya berkendara ke markas pedesaan taman untuk bertemu Paddy Gordon, 44, manajer area bagian taman yang terletak di dalam kota metropolitan Cape Town. Gordon mencontohkan perubahan yang telah terjadi di negara ini selama dekade terakhir ini: lulusan sains campuran dari Universitas Cape Barat yang pernah terpisah, ia menjadi, pada tahun 1989, non-kulit putih pertama yang ditunjuk untuk pekerjaan manajerial di seluruh sistem taman nasional. Dalam 12 tahun ia telah berhasil naik ke jabatan teratas. "Sebelum saya datang, kami hanya buruh, " katanya.

Kami berkendara tinggi di atas kota di sepanjang Kloof Road — deretan klub malam yang ramai, bistro Prancis, dan restoran pan-Asia. Setelah memarkir mobil di tempat wisata di kaki gunung, kami mulai mendaki jalan berbatu yang diikuti ratusan ribu pejalan kaki setiap tahun ke puncak Table Mountain. Dalam angin musim panas yang ganas (khas musim ini, ketika arus antarctic yang dingin bertabrakan dengan daratan pemanasan Afrika selatan), Gordon menunjukkan bidang zaitun liar dan asparagus, fynbos dan bunga bakung kuning, yang meledak menjadi bunga setelah kebakaran hutan yang dapat meletus di sana. "Kami memiliki keragaman terbesar di area sekecil mana pun di dunia, " katanya, seraya menambahkan bahwa pembangunan dan pariwisata telah membuat tantangan konservasi semakin sulit. Pada Januari 2006, di puncak musim panas Cape Town, seorang pejalan kaki menjatuhkan sebatang rokok yang menyala di tempat parkir di dasar jalan setapak ini. Dalam beberapa menit, api menyebar ke seluruh gunung, membuat sesak pendaki lain yang menjadi bingung dalam asap. Api membakar selama 11 hari, menghancurkan rumah jutaan dolar dan membutuhkan upaya ratusan petugas pemadam kebakaran dan helikopter yang mengangkut banyak air laut untuk dipadamkan. "Itu membakar segalanya, " kata Gordon padaku. "Tapi fynbos datang dengan cukup baik. Hal ini memiliki kemampuan luar biasa untuk regenerasi sendiri."

Gordon menunjukkan aliran jejak yang jelas yang diciptakan oleh kondensasi kabut di bagian atas dataran tinggi. "Itu satu-satunya sumber air di wajah barat gunung itu, " katanya. Alirannya, Platte Klipp, adalah alasan utama pelaut Belanda abad ke-17 Jan van Riebeeck membangun stasiun suplai untuk Perusahaan Hindia Timur Belanda di dasar Table Mountain. Stasiun tumbuh menjadi pos terdepan yang berkembang pesat, Kaapstadt; itu menjadi titik awal bagi Voortrekkers, imigran Belanda yang melintasi padang pasir dan melaju dengan gerobak sapi untuk membangun kehadiran Afrikaner di seluruh Afrika selatan.

Ibu Kota telah mengarahkan nasib bangsa sejak saat itu. Pada 1795, Inggris merebut Cape Town, mempertahankan kekuasaan mereka atas seluruh koloni selama lebih dari 100 tahun. Bahkan hari ini, orang kulit putih yang berbahasa Inggris dan Afrika condong ke sudut-sudut kota yang berlawanan. Penutur bahasa Inggris lebih menyukai daerah pinggiran selatan di sekitar Gunung Table dan komunitas tepi pantai di selatan pusat kota. Orang Afrikaner cenderung tinggal di pinggiran utara beberapa mil ke daratan dari pantai Atlantik. Inggris memperkenalkan undang-undang rasis pertama di negara itu, tetapi Afrikaner Daniel François Malan — lahir tepat di luar Cape Town — yang menjadi pendukung utama filsafat rasis kulit putih. Pada tahun 1948, Partai Nasional Malan meraih kemenangan; ia menjadi perdana menteri dan mengkodifikasikan pandangan rasisnya ke dalam sistem hukum yang dikenal sebagai apartheid.

Undang-undang Wilayah Kelompok tahun 1950 melarang semua orang Afrika kulit hitam dari provinsi Western Cape, kecuali mereka yang tinggal di tiga kota kulit hitam. Tanjung berwarna (terutama campuran ras, keturunan pemukim Belanda berbahasa Afrika, budak mereka dan penduduk asli setempat) menjadi sumber utama tenaga kerja murah; mereka tetap warga negara kelas dua yang bisa diusir dari rumah mereka dengan keputusan pemerintah dan ditangkap jika mereka menginjakkan kaki di pantai-pantai terpisah di Cape Town. Dari tahun 1968 hingga 1982, rezim apartheid secara paksa memindahkan 60.000 warna dari lingkungan di dekat pusat kota ke Cape Flats, lima mil dari pusat kota Cape Town, kemudian membuldoser rumah-rumah mereka untuk memberikan ruang bagi pengembangan yang diusulkan hanya kulit putih. (Protes menghentikan pembangunan; bahkan hari ini, lingkungan itu, Distrik Enam, sebagian besar tetap merupakan gurun.)

Selama puncak protes anti-apartheid pada tahun 1970-an dan 1980-an, Cape Town, secara geografis terisolasi dan terisolasi dari perselisihan rasial dengan tidak adanya populasi kulit hitam, tetap diam dibandingkan dengan kota-kota bergolak di Johannesburg. Kemudian, selama hari-hari sekarat apartheid, orang kulit hitam mulai mengalir ke Cape Town — sebanyak 50.000 setahun selama dekade terakhir. Dalam kampanye pemilihan 1994, Partai Nasional yang didominasi kulit putih mengeksploitasi ketakutan orang kulit berwarna bahwa pemerintah yang dipimpin orang kulit hitam akan memberikan pekerjaan mereka kepada orang kulit hitam; kebanyakan memilih Partai Nasional daripada ANC. Sementara banyak orang kulit hitam membenci orang-orang Capetonian dari ras campuran karena kegagalan mereka untuk merangkul ANC, banyak orang kulit berwarna masih takut akan persaingan kulit hitam untuk hibah dan pekerjaan pemerintah. "Kesenjangan antara kulit hitam dan kulit berwarna adalah garis patahan rasial yang sebenarnya di Cape Town, " saya diberitahu oleh Henry Jeffreys, seorang penduduk Johannesburg yang pindah ke Cape Town tahun lalu untuk menjadi editor non-kulit putih pertama dari surat kabar Die Burger . (Seorang mantan editor adalah arsitek apartheid, DF Malan.)

Tapi celah itu semakin dekat. Provinsi Western Cape, yang merupakan jantung dari Cape Town, menawarkan salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Afrika Selatan. Sebuah investasi asing dan lokal telah mengubah pusat kota yang dulu hampir mati menjadi apa yang oleh pemimpin sipil Shaun Johnson disebut sebagai "hutan crane." Pada akhir 2006, sebuah konsorsium Dubai membayar lebih dari $ 1 miliar untuk Victoria dan Alfred Waterfront, sebuah kompleks hotel, restoran, dan toko — dan terminal untuk feri yang mengangkut wisatawan melintasi Table Bay ke Pulau Robben. Harga real estat telah meroket, bahkan di lingkungan tepi pantai yang pernah kumuh seperti Mouille Point, dan gelembung itu tidak menunjukkan tanda-tanda meledak.

Aktivitas ekonomi baru ini memperkaya warga Afrika Selatan yang tidak bisa bermimpi berbagi kekayaan belum lama ini. Suatu pagi yang cerah, saya berkendara ke selatan di sepanjang lereng Table Mountain ke Constantia Valley, hamparan villa dan kebun anggur yang subur; jalan-jalannya yang rindang melambangkan kehidupan istimewa elite kulit putih Cape Town — kuda "set bulu dan kotoran hewan". Saya datang untuk bertemu Ragavan Moonsamy, 43, atau "Ragi, " karena ia lebih suka dipanggil, salah satu multijutawan terbaru di Afrika Selatan.

Di sini, rumah-rumah besar yang diselimuti bugenvil bersembunyi di balik tembok tinggi; Jalur kuda berakhir di perbukitan berhutan yang dilapisi kastanye, birch, pinus, dan eucalyptus. Tim keamanan "respons cepat" bersenjata berpatroli di jalan yang sepi. Saya berkendara melewati gerbang listrik sebuah perkebunan seluas tiga hektar, melewati taman-taman indah sebelum saya berhenti di depan sebuah rumah neokolonial, parkir di samping Bentley, dua Porsche, dan Lamborghini Spyder. Moonsamy, mengenakan celana jins dan T-shirt, menunggu saya di pintu.

Baru-baru ini 15 tahun yang lalu, satu-satunya cara Moonsamy masuk ke lingkungan ini adalah sebagai tukang kebun atau buruh. Dia tumbuh dengan delapan saudara kandung di sebuah rumah dua kamar di Athlone, sebuah kota suram di Cape Flats. Kakek buyutnya datang ke pelabuhan Afrika Selatan Durban dari India selatan untuk mengerjakan ladang tebu sebagai pelayan kontrak pada akhir abad ke-19. Orang tua Moonsamy pindah secara ilegal dari Durban ke Cape Town pada tahun 1940-an. Dia mengatakan bahwa dia dan saudara-saudaranya "melihat Table Mountain setiap hari, tetapi kami diindoktrinasi oleh apartheid untuk meyakini bahwa kami tidak pantas berada di sana. Sejak saya masih remaja, saya tahu saya ingin keluar."

Setelah lulus dari sekolah menengah yang terpisah, Moonsamy mencoba-coba aktivisme anti-apartheid. Pada 1995, ketika pemerintah ANC mulai mencari cara untuk mendorong orang-orang "yang sebelumnya kurang beruntung" ke dalam ekonomi arus utama, Moonsamy memulai perusahaan keuangannya sendiri, UniPalm Investments. Dia mengorganisasi ribuan investor kulit hitam dan ras campuran untuk membeli saham di perusahaan besar seperti anak perusahaan Telkom, perusahaan monopoli telepon milik pemerintah Afrika Selatan, dan membeli saham yang signifikan di dalamnya sendiri. Lebih dari sepuluh tahun, Moonsamy telah mengumpulkan miliaran dolar dalam transaksi, menghasilkan puluhan juta untuk dirinya sendiri dan, pada tahun 1996, membeli properti ini di sudut paling eksklusif di Constantia Atas, salah satu non-kulit putih pertama yang melakukannya. Dia bilang dia baru memulai. "Sembilan puluh lima persen dari ekonomi ini masih dimiliki oleh orang kulit putih, dan mengubah kepemilikan akan memakan waktu lama, " katanya kepada saya. Berbicara secara kiasan, dia menambahkan bahwa kota adalah tempat untuk menangkap peluang: "Jika Anda ingin menangkap ikan marlin, Anda harus datang ke Cape Town."

Tidak semua orang menangkap marlin. Zongeswa Bauli, 39, adalah anggota setia ANC yang mengenakan kaus Nelson Mandela dan telah memilih partai tersebut dalam setiap pemilihan sejak 1994. Suatu sore saya bepergian bersamanya ke rumahnya di kamp penghuni liar Kanana, sebuah pemukiman ilegal di dalam kotapraja hitam Guguletu, dekat bandara Cape Town. Pada tahun 1991, hari-hari sekarat apartheid, Bauli tiba di sini dari Ciskei yang melarat — salah satu dari apa yang disebut "tanah air hitam merdeka" yang didirikan oleh rezim apartheid pada tahun 1970-an - di tempat yang sekarang menjadi provinsi Eastern Cape. Selama sembilan tahun, dia berkemah di halaman belakang neneknya dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk keluarga kulit putih. Pada tahun 2000, ia membeli sebidang tanah seharga beberapa ratus dolar di Kanana, yang sekarang dihuni 6.000 migran hitam — dan tumbuh 10 persen setiap tahun.

Bauli membimbingku melewati lorong-lorong berpasir, gubuk-gubuk masa lalu yang dibangun dari papan kayu yang dipaku secara kasar. Nyamuk berkerumun di genangan air yang tergenang. Di halaman asrama siswa yang sudah lama ditinggalkan sekarang diambil alih oleh penghuni liar, tikus berlarian di sekitar tumpukan sampah yang membusuk; penduduk mengatakan kepada saya bahwa seseorang membuang mayat di sini sebulan yang lalu, dan mayat itu belum ditemukan selama beberapa hari. Sementara obat anti-retroviral gratis telah diperkenalkan di Cape Town, tingkat HIV tetap tinggi, dan tingkat pengangguran lebih dari 50 persen; tampaknya setiap laki-laki yang kita jumpai menganggur, dan meskipun baru jam 5 sore, sebagian besar tampak mabuk. Ketika kami dekat rumahnya, Bauli menunjukkan pompa air luar yang rusak, dirusak seminggu sebelumnya. Akhirnya kami tiba di gubuk kayu mungilnya, dibagi menjadi tiga ruang, di mana ia tinggal bersama putrinya yang berusia 7 tahun, Sisipho, saudara perempuannya dan tiga anak perempuan saudara perempuannya. (Setelah bertahun-tahun gelisah oleh penghuni liar, pemerintah kota sepakat pada tahun 2001 untuk menyediakan listrik ke kamp. Bauli memilikinya, tetapi ribuan pendatang baru tidak.) Setelah gelap, ia berdesakan dengan keluarga di dalam ruangan, pintu tipis terkunci, ketakutan dari para gangster, yang disebut tsotsis, yang mengendalikan kamp pada malam hari. "Terlalu berbahaya di luar sana, " katanya.

Bauli bermimpi melarikan diri Kanana. ANC telah berjanji untuk menyediakan perumahan baru untuk semua penghuni liar di Cape Town sebelum Piala Dunia dimulai - janji "No Shacks 2010" - tetapi Bauli telah mendengar pembicaraan seperti itu sebelumnya. "Tidak ada yang peduli dengan Guguletu, " katanya sambil mengangkat bahu. Harapan Bauli bersandar pada putrinya yang duduk di kelas dua di sekolah dasar negeri di lingkungan Kenilworth yang sebagian besar berkulit putih — cita-cita yang tak mungkin tercapai di era apartheid. "Mungkin pada 2020, Sisipho akan bisa membelikanku rumah, " katanya masam.

Helen Zille, walikota Cape Town, sebagian besar menyalahkan ANC atas krisis perumahan: $ 50 juta yang diterima Cape Town setiap tahun dari pemerintah nasional, katanya, hampir tidak cukup untuk membangun rumah untuk 7.000 keluarga. "Daftar tunggu bertambah 20.000 [keluarga] per tahun, " katanya kepada saya.

Kisah Zille sendiri mencerminkan dinamika rasial kota yang kompleks. Dalam pemilihan lokal terakhir, Aliansi Demokratiknya (DA), partai oposisi yang didominasi kulit putih, membentuk koalisi dengan setengah lusin partai kecil untuk mengalahkan ANC yang berkuasa. (Banyak pemilih yang berwarna berbalik melawan ANC sekali lagi dan membantu memberikan kejaksaan pada DA.) Ini adalah salah satu pertama kalinya di Afrika Selatan sejak akhir apartheid bahwa ANC telah dikeluarkan dari kantor; hasil pemilu menciptakan reaksi yang masih beresonansi.

Zille, 57, adalah satu dari sedikit politisi kulit putih di negara itu yang berbicara Xhosa, bahasa suku terbesar kedua di Afrika Selatan, dan tinggal di lingkungan yang terintegrasi secara rasial. Dia memiliki catatan yang mengesankan sebagai seorang aktivis, yang telah ditangkap selama tahun-tahun apartheid karena pekerjaannya sebagai guru di Crossroads, sebuah kamp penghuni liar hitam. Terlepas dari kepercayaannya, pemerintah provinsi ANC yang dikendalikan oleh Western Cape meluncurkan upaya musim gugur yang lalu untuk menggantikannya dan menggantikannya dengan "komite walikota" yang diwakili oleh banyak anggota ANC. Keluhan mereka: kota itu tidak cukup "Afrika" dan harus disejajarkan dengan negara lain. Setelah protes dari pendukung Zille dan kritik dari beberapa sekutu ANC, kepemimpinan mundur.

Lukanya masih mentah. Zille merinding ketika saya bertanya kepadanya tentang dicemooh di sebuah rapat umum yang dihadiri oleh Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki. Dia mengatakan heckling itu "diatur" oleh musuh-musuhnya di dalam ANC. "Pemilihan ini menandai pertama kalinya bahwa partai pembebasan telah kehilangan tempat di Afrika Selatan, " katanya ketika kami duduk di kantornya yang luas di lantai enam di Civic Center, sebuah bangunan tinggi yang menghadap ke pelabuhan Cape Town. "ANC tidak suka itu." Adapun klaim bahwa Cape Town tidak cukup Afrika, dia mengejek. "Sampah! Apakah mereka mengatakan bahwa hanya orang Xhosa yang dapat dianggap sebagai orang Afrika? Tragisnya adalah ANC telah menumbuhkan kesalahpahaman bahwa hanya orang kulit hitam yang bisa mengurus orang kulit hitam."

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Koeberg, satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir Afrika, diresmikan pada tahun 1984 oleh rezim apartheid dan merupakan sumber utama listrik untuk 4, 5 juta penduduk Cape Barat. Saya datang untuk bertemu Carin De Villiers, seorang manajer senior untuk Eskom, monopoli kekuasaan Afrika Selatan. De Villiers adalah saksi mata dari salah satu krisis terburuk dalam sejarah Afrika Selatan baru-baru ini, yang terjadi di Koeberg selama dua minggu di awal tahun 2006. Ini mungkin berkontribusi pada kekalahan ANC dalam pemilihan terakhir.

Pada tanggal 19 Februari 2006, kelebihan beban pada saluran transmisi bertegangan tinggi secara otomatis membuat unit kerja reaktor nuklir (yang lain sebelumnya mengalami kerusakan besar setelah seorang pekerja menjatuhkan baut tiga inci ke dalam pompa air). Dengan seluruh reaktor tiba-tiba keluar dari komisi, seluruh Western Cape menjadi tergantung pada pabrik berbahan bakar batubara yang terletak lebih dari 1.000 mil jauhnya. Ketika para insinyur berusaha mati-matian untuk mendapatkan kembali salah satu dari dua unit 900 megawatt, Eskom memerintahkan pemadaman bergilir yang melumpuhkan Cape Town dan wilayah itu, hingga Namibia, selama dua minggu. "Itu mimpi buruk, " kata De Villiers padaku. Bisnis ditutup, lampu lalu lintas berhenti bekerja, pompa bensin dan ATM mati. Kantor polisi, klinik medis, dan kantor pemerintah harus beroperasi dengan cahaya lilin. Setelah pompa kota ditutup, limbah mentah mengalir ke sungai dan lahan basah, membunuh ribuan ikan dan mengancam kehidupan burung Semenanjung Cape yang kaya. Wisatawan terdampar di kereta gantung di Table Mountain; pencuri mengambil keuntungan dari alarm yang dinonaktifkan untuk mendatangkan malapetaka di lingkungan yang makmur. Pada saat Eskom memulihkan kekuasaan pada 3 Maret, pemadaman listrik menelan biaya ratusan juta dolar.

Bagi De Villiers dan penduduk Cape Town lainnya, kegagalan daya memberikan pandangan yang meresahkan pada kerapuhan yang terletak tepat di bawah permukaan kota yang makmur. Ini menarik perhatian pada kenyataan bahwa Eskom telah gagal untuk memperluas kapasitas daya untuk mengimbangi pertumbuhan tahunan 6 persen provinsi dan membuka ANC dengan tuduhan perencanaan yang buruk dan manajemen yang buruk. Sekarang Eskom berebut untuk membangun pabrik baru, termasuk reaktor nuklir lainnya, saat kota bersiap untuk Piala Dunia. Runtuhnya kekuasaan juga menimbulkan keluhan rasial: banyak orang kulit putih, dan beberapa orang bukan kulit putih juga, melihat kehancuran itu sebagai bukti bahwa kebijakan resmi pemberdayaan ekonomi hitam telah membawa orang-orang yang tidak berkualifikasi ke posisi tanggung jawab utama. "Mengingat salah urus ekonomi ini à la Eskom, saya mulai lebih suka penindas saya berkulit putih, " tulis seorang pembaca kepada Business Day, sebuah surat kabar Afrika Selatan.

Paul Maré menganggap tambalan-tambalan yang kasar semacam itu sebagai bagian yang alami, jika membuat frustrasi, dari transisi menuju demokrasi sejati. Berdiri di geladak Royal Cape Yacht Club di senja, dengan segelas chardonnay Afrika Selatan di satu tangan dan boerewor (sosis panggang) di tangan yang lain, Maré menikmati lampu-lampu berkilauan di pusat kota Cape Town dan pemandangan putih yang makmur. Afrika Selatan yang mengelilinginya. Rekan Maré, Lindsay Birch, 67, menggerutu bahwa di era pasca-apartheid, "sulit bagi kita untuk mendapatkan sponsor untuk regattas kita. Berlayar bukanlah olahraga hitam." Maré, bagaimanapun, sedang mempertaruhkan taruhannya untuk masa depan Cape Town — dan tempatnya di dalamnya. "Aku orang Afrika, " kata Maré. "Aku punya sejarah 350 tahun di belakangku."

Bekas kepala biro Newsweek di Cape Town, penulis Joshua Hammer adalah pekerja lepas yang berbasis di Berlin.

Fotografer Per-Anders Pettersson tinggal di Cape Town.

Pada awal abad ke-15, pelaut yang mengelilingi Tanjung Harapan terpesona oleh apa yang mereka temui. Pada tahun 1580, penjelajah Inggris Sir Francis Drake menulis bahwa, “Cape ini adalah yang paling megah, dan Cape yang paling indah di seluruh lingkaran bumi.” (Melanie Stetson Freeman / The Christian Science Monitor / Getty Images)

Pada awal abad ke-15, pelaut yang mengelilingi Tanjung Harapan terpesona oleh apa yang mereka temui. Pada tahun 1580, penjelajah Inggris Sir Francis Drake menulis bahwa, “Cape ini adalah yang paling megah, dan Cape yang paling indah di seluruh lingkaran bumi.” (Melanie Stetson Freeman / The Christian Science Monitor / Getty Images)  Sebagian besar pengunjung Cape Town pergi ke puncak Table Mountain, menikmati teh tinggi di Mount Nelson Hotel yang megah, melihat ke bawah ke Samudra Atlantik dan lautan India dari tebing tinggi di Cape of Good Hope dan mengunjungi koloni penguin di dekatnya. (Candice Lo)

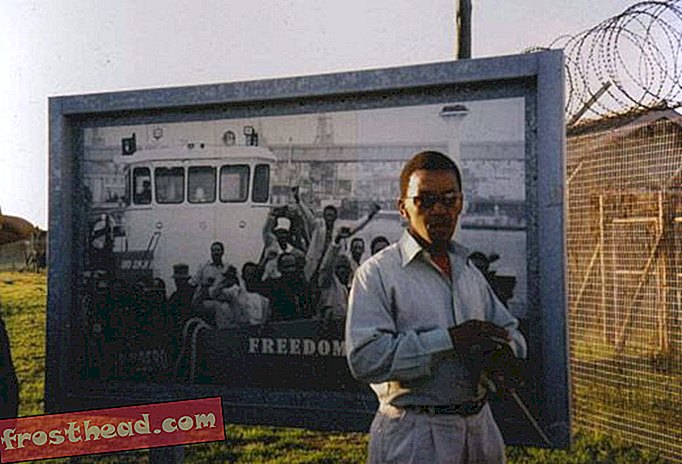

Sebagian besar pengunjung Cape Town pergi ke puncak Table Mountain, menikmati teh tinggi di Mount Nelson Hotel yang megah, melihat ke bawah ke Samudra Atlantik dan lautan India dari tebing tinggi di Cape of Good Hope dan mengunjungi koloni penguin di dekatnya. (Candice Lo)  Sejak abad ke-17, Pulau Robben telah digunakan untuk pembuangan — bagi penderita kusta, orang sakit jiwa, dan banyak sekali orang buangan sosial lainnya. Pada tahun 1948, apartheid (Afrikaans for "apart, ") menjadi kebijakan pemerintah Afrika Selatan; hukum berdasarkan klasifikasi rasial menentukan di mana orang bisa tinggal dan bekerja. Antara 1961 dan 1991, lebih dari 3.000 tahanan politik anti-apartheid, termasuk Nelson Mandela, ditahan di pulau kecil yang terpencil ini. Pada tahun 1999, Pulau Robben dinyatakan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, dan sekarang setiap tahun sekitar 600.000 wisatawan mengunjungi. (Karen Sagstetter)

Sejak abad ke-17, Pulau Robben telah digunakan untuk pembuangan — bagi penderita kusta, orang sakit jiwa, dan banyak sekali orang buangan sosial lainnya. Pada tahun 1948, apartheid (Afrikaans for "apart, ") menjadi kebijakan pemerintah Afrika Selatan; hukum berdasarkan klasifikasi rasial menentukan di mana orang bisa tinggal dan bekerja. Antara 1961 dan 1991, lebih dari 3.000 tahanan politik anti-apartheid, termasuk Nelson Mandela, ditahan di pulau kecil yang terpencil ini. Pada tahun 1999, Pulau Robben dinyatakan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, dan sekarang setiap tahun sekitar 600.000 wisatawan mengunjungi. (Karen Sagstetter)  Mandela bergabung dengan Kongres Nasional Afrika (ANC) pada tahun 1944 dan mulai menentang apartheid pada tahun 1948. Pada tahun 1964 ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena berkomplot untuk menggulingkan pemerintah. Sampai 1982 dia ditahan di Pulau Robben; dia menolak untuk mengkompromikan pandangan politiknya untuk mendapatkan kebebasannya. Gambar (Mandela ada di sebelah kiri), dipajang di Pulau Robben, diambil pada tahun 1966. Para pejabat penjara menggunakannya sebagai propaganda untuk memberi tahu dunia betapa kondisinya di penjara. Tetapi selama Mandela tinggal, tahanan memiliki pakaian minim dan hampir selalu kedinginan. (Perpustakaan Gambar Pariwisata Afrika Selatan)

Mandela bergabung dengan Kongres Nasional Afrika (ANC) pada tahun 1944 dan mulai menentang apartheid pada tahun 1948. Pada tahun 1964 ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena berkomplot untuk menggulingkan pemerintah. Sampai 1982 dia ditahan di Pulau Robben; dia menolak untuk mengkompromikan pandangan politiknya untuk mendapatkan kebebasannya. Gambar (Mandela ada di sebelah kiri), dipajang di Pulau Robben, diambil pada tahun 1966. Para pejabat penjara menggunakannya sebagai propaganda untuk memberi tahu dunia betapa kondisinya di penjara. Tetapi selama Mandela tinggal, tahanan memiliki pakaian minim dan hampir selalu kedinginan. (Perpustakaan Gambar Pariwisata Afrika Selatan)  Mandela menghabiskan 16 jam sehari di selnya dan tidur di lantai di atas tikar dan tiga selimut tipis. Hanya ada lautan terbuka antara Pulau Robben dan Antartika; Angin yang membeku dan sel-sel yang lembab membuat malam menjadi sangat menyedihkan. Para tahanan terbangun dari hari ke hari kerja paksa, pemukulan dan penghinaan yang tak terhitung jumlahnya. (Rute Cape Town Tidak Terbatas (www.tourismcapetown.co.za))

Mandela menghabiskan 16 jam sehari di selnya dan tidur di lantai di atas tikar dan tiga selimut tipis. Hanya ada lautan terbuka antara Pulau Robben dan Antartika; Angin yang membeku dan sel-sel yang lembab membuat malam menjadi sangat menyedihkan. Para tahanan terbangun dari hari ke hari kerja paksa, pemukulan dan penghinaan yang tak terhitung jumlahnya. (Rute Cape Town Tidak Terbatas (www.tourismcapetown.co.za))  Penglihatan Mandela dan para tahanan lainnya rusak akibat kerja paksa di tambang kapur Pulau Robben, karena debu terus-menerus dan sinar matahari yang terpantul dari tebing kapur putih. Tetapi pada waktunya, tambang juga merupakan tempat di mana selama istirahat para tahanan berbagi sangat sedikit bahan bacaan yang tersedia dan belajar, sementara para penjaga yang simpatik melihat ke arah lain. Dengan bantuan Palang Merah Internasional dan organisasi-organisasi hak asasi manusia lainnya serta para politisi Afrika Selatan yang anti-apartheid, para tahanan ANC dapat — melalui petisi dan mogok makan yang terus-menerus — untuk mencapai sejumlah perbaikan dalam kehidupan penjara. Kerja paksa dikurangi, dan akhirnya belajar diizinkan; buku dapat dipesan dan banyak tahanan mengikuti kursus korespondensi di universitas-universitas Afrika Selatan dan asing. (iStockphoto)

Penglihatan Mandela dan para tahanan lainnya rusak akibat kerja paksa di tambang kapur Pulau Robben, karena debu terus-menerus dan sinar matahari yang terpantul dari tebing kapur putih. Tetapi pada waktunya, tambang juga merupakan tempat di mana selama istirahat para tahanan berbagi sangat sedikit bahan bacaan yang tersedia dan belajar, sementara para penjaga yang simpatik melihat ke arah lain. Dengan bantuan Palang Merah Internasional dan organisasi-organisasi hak asasi manusia lainnya serta para politisi Afrika Selatan yang anti-apartheid, para tahanan ANC dapat — melalui petisi dan mogok makan yang terus-menerus — untuk mencapai sejumlah perbaikan dalam kehidupan penjara. Kerja paksa dikurangi, dan akhirnya belajar diizinkan; buku dapat dipesan dan banyak tahanan mengikuti kursus korespondensi di universitas-universitas Afrika Selatan dan asing. (iStockphoto)  Museum Distrik Enam di Cape Town pusat mendokumentasikan salah satu tragedi apartheid terburuk. Distrik Enam adalah lingkungan kota yang miskin tetapi bersemangat di sebelah timur pusat kota. Multiras dan kosmopolitan, dengan pemandangan jalanan yang penuh warna dan kehidupan malam, dalam banyak hal merupakan jantung dan jiwa Cape Town. Seperti Harlem dan Greenwich Village, itu adalah kiblat jazz; banyak musisi dan seniman tinggal di sana. Beberapa penduduk, sebagian besar berwarna tetapi juga kulit hitam dan putih, telah tinggal di sana selama lima generasi. Kemudian pada tahun 1966, Distrik Enam dinyatakan sebagai "wilayah putih" di bawah Undang-Undang Wilayah Kelompok tahun 1950. Pemerintah menyatakan bahwa interaksi antar ras menimbulkan konflik, yang mengharuskan pemisahan ras. (Museum Distrik Enam, Lutz Kosbab, fotografer)

Museum Distrik Enam di Cape Town pusat mendokumentasikan salah satu tragedi apartheid terburuk. Distrik Enam adalah lingkungan kota yang miskin tetapi bersemangat di sebelah timur pusat kota. Multiras dan kosmopolitan, dengan pemandangan jalanan yang penuh warna dan kehidupan malam, dalam banyak hal merupakan jantung dan jiwa Cape Town. Seperti Harlem dan Greenwich Village, itu adalah kiblat jazz; banyak musisi dan seniman tinggal di sana. Beberapa penduduk, sebagian besar berwarna tetapi juga kulit hitam dan putih, telah tinggal di sana selama lima generasi. Kemudian pada tahun 1966, Distrik Enam dinyatakan sebagai "wilayah putih" di bawah Undang-Undang Wilayah Kelompok tahun 1950. Pemerintah menyatakan bahwa interaksi antar ras menimbulkan konflik, yang mengharuskan pemisahan ras. (Museum Distrik Enam, Lutz Kosbab, fotografer)  Pemindahan paksa dari penduduk Distrik Enam dimulai pada tahun 1968. Pada tahun 1982, lebih dari 60.000 orang diusir dan dipindahkan ke daerah Cape Flats yang suram, sembilan mil di sebelah timur Cape Town. Mantan tetangga dikirim ke kota-kota yang berbeda, ditentukan oleh ras mereka. Rumah dan toko mereka dibuldoser. Tanda-tanda jalan di museum (kiri) diambil oleh seorang pekerja yang ditugaskan untuk membuangnya ke Table Bay. Mantan warga Distrik Enam diundang untuk mencatat lokasi rumah mereka yang hancur dan tempat-tempat lain di peta lantai museum. (Museum Distrik Enam)

Pemindahan paksa dari penduduk Distrik Enam dimulai pada tahun 1968. Pada tahun 1982, lebih dari 60.000 orang diusir dan dipindahkan ke daerah Cape Flats yang suram, sembilan mil di sebelah timur Cape Town. Mantan tetangga dikirim ke kota-kota yang berbeda, ditentukan oleh ras mereka. Rumah dan toko mereka dibuldoser. Tanda-tanda jalan di museum (kiri) diambil oleh seorang pekerja yang ditugaskan untuk membuangnya ke Table Bay. Mantan warga Distrik Enam diundang untuk mencatat lokasi rumah mereka yang hancur dan tempat-tempat lain di peta lantai museum. (Museum Distrik Enam)  Kemarahan domestik dan internasional membuat Distrik Enam tidak berkembang sebagai daerah yang hanya putih, dan sebagian besar tetap menjadi tanah kosong (di sebelah kiri, semua yang tersisa dari bekas Jalan Horstley). Pada tahun 2000 pemerintah mengembalikan sebagian besar tanah di Distrik Enam ke bekas penghuninya, dan mulai tahun 2004 beberapa telah pindah kembali, ke rumah-rumah baru. (Museum Distrik Enam)

Kemarahan domestik dan internasional membuat Distrik Enam tidak berkembang sebagai daerah yang hanya putih, dan sebagian besar tetap menjadi tanah kosong (di sebelah kiri, semua yang tersisa dari bekas Jalan Horstley). Pada tahun 2000 pemerintah mengembalikan sebagian besar tanah di Distrik Enam ke bekas penghuninya, dan mulai tahun 2004 beberapa telah pindah kembali, ke rumah-rumah baru. (Museum Distrik Enam)  Beberapa pameran museum (di sebelah kiri, toko tukang cukur yang direkonstruksi) memperingati dan membangkitkan lingkungan lama, seperti halnya menciptakan kembali fasad eksterior kafe, rumah, toko dan bengkel. (Museum Distrik Enam, Paul Grandon, fotografer)

Beberapa pameran museum (di sebelah kiri, toko tukang cukur yang direkonstruksi) memperingati dan membangkitkan lingkungan lama, seperti halnya menciptakan kembali fasad eksterior kafe, rumah, toko dan bengkel. (Museum Distrik Enam, Paul Grandon, fotografer)  Di bawah apartheid, orang kulit hitam Afrika Selatan tidak diizinkan untuk tinggal di kota Cape Town, dan banyak dari mereka dipindahkan dari daerah seperti Distrik Enam dan dikirim ke kota-kota. Terletak di pinggiran kota dan kota-kota, ini adalah daerah perumahan yang diperuntukkan bagi non-kulit putih. Di Guguletu, Liziwe's Guest House — ada setengah lusin wisma di kota-kota yang terutama menyambut turis asing — menawarkan wisata jalan kaki. (Rumah Tamu Liziwe)

Di bawah apartheid, orang kulit hitam Afrika Selatan tidak diizinkan untuk tinggal di kota Cape Town, dan banyak dari mereka dipindahkan dari daerah seperti Distrik Enam dan dikirim ke kota-kota. Terletak di pinggiran kota dan kota-kota, ini adalah daerah perumahan yang diperuntukkan bagi non-kulit putih. Di Guguletu, Liziwe's Guest House — ada setengah lusin wisma di kota-kota yang terutama menyambut turis asing — menawarkan wisata jalan kaki. (Rumah Tamu Liziwe)  Liziwe's Guest House memiliki hubungan baik dengan banyak penduduk Guguletu, dan beberapa membuka rumah mereka untuk para peserta dalam tur jalan kaki. Di daerah gubuk Guguletu, berjalan kaki khas ke toilet umum adalah lima menit, jadi penduduk biasanya menggunakan ember di rumah. Tidak ada pemandian; orang mengumpulkan air dan mandi dari ember atau bak plastik. (Rumah Tamu Liziwe)

Liziwe's Guest House memiliki hubungan baik dengan banyak penduduk Guguletu, dan beberapa membuka rumah mereka untuk para peserta dalam tur jalan kaki. Di daerah gubuk Guguletu, berjalan kaki khas ke toilet umum adalah lima menit, jadi penduduk biasanya menggunakan ember di rumah. Tidak ada pemandian; orang mengumpulkan air dan mandi dari ember atau bak plastik. (Rumah Tamu Liziwe)  Daging Mzoli di Guguletu sangat populer di kalangan penduduk lokal dan wisatawan. Di sini Mzoli Ngcawuzele (tengah), pendiri dan pemilik, bergabung dengan Andy Rabagliati, seorang programmer komputer, dan Tina Marquardt, seorang dosen matematika, keduanya di Institut Afrika untuk Ilmu Matematika di Cape Town (www.aims.ac.za) . Mzoli's berada di dekat beberapa bagian termiskin di Guguletu, tetapi bisnis yang ramai ini telah menarik tiga ATM dan toko minuman keras kelas atas ke daerah tersebut. (Andy Rabagliati)

Daging Mzoli di Guguletu sangat populer di kalangan penduduk lokal dan wisatawan. Di sini Mzoli Ngcawuzele (tengah), pendiri dan pemilik, bergabung dengan Andy Rabagliati, seorang programmer komputer, dan Tina Marquardt, seorang dosen matematika, keduanya di Institut Afrika untuk Ilmu Matematika di Cape Town (www.aims.ac.za) . Mzoli's berada di dekat beberapa bagian termiskin di Guguletu, tetapi bisnis yang ramai ini telah menarik tiga ATM dan toko minuman keras kelas atas ke daerah tersebut. (Andy Rabagliati)  Liziwe Ngcokoto, pemilik Liziwe's Guest House (melayani bir Afrika dari per barel untuk pengunjung asing), membeli sebidang tanah di Guguletu dan tinggal di sebuah gubuk di plot selama lima tahun. Kemudian dengan sumbangan batu bata oleh perusahaan tempat suaminya bekerja selama 25 tahun, mereka membangun wisma tersebut. (Rumah Tamu Liziwe)

Liziwe Ngcokoto, pemilik Liziwe's Guest House (melayani bir Afrika dari per barel untuk pengunjung asing), membeli sebidang tanah di Guguletu dan tinggal di sebuah gubuk di plot selama lima tahun. Kemudian dengan sumbangan batu bata oleh perusahaan tempat suaminya bekerja selama 25 tahun, mereka membangun wisma tersebut. (Rumah Tamu Liziwe)