Ketika Yoshiko Hide Kishi adalah seorang gadis kecil, orang tuanya bercocok tanam di Lembah Yakima Washington yang subur, tempat para imigran Jepang menetap pada awal tahun 1890-an. Pada saat kelahirannya pada bulan Januari 1936, Jangat adalah mapan sebagai keluarga petani Amerika seperti banyak lainnya di seluruh negeri. Mereka menanam melon, bawang, dan kentang, ditopang oleh kerja keras dan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Kemudian hidup berubah secara dramatis. Setelah pemboman Jepang di Pearl Harbor, Presiden Franklin D. Roosevelt menandatangani Executive Order 9066 pada 19 Februari 1942, mengesahkan penahanan lebih dari 110.000 orang Amerika keturunan Jepang. The Hides kehilangan tanah pertanian mereka, dan segera menemukan diri mereka di Pusat Relokasi Perang Gunung Jantung di Wyoming barat laut, 800 mil dari rumah.

Iman adalah salah satu dari sedikit konstanta yang dapat ditemukan dalam kehidupan di kamp. Seperti dua pertiga dari mereka yang dipenjara di Heart Mountain, Jangat adalah umat Buddha. Yoshiko Hide muda menghadiri kelas-kelas pendidikan agama di sebuah bangunan darurat yang disebut sebagai Gereja Buddha, di mana ia menyanyikan lagu-lagu pujian dalam bahasa Jepang dan Inggris yang diterbitkan dalam buku gathas yang diikat pita, atau puisi tentang Buddha dan ajarannya. Di balik pagar kawat berduri yang didirikan oleh pemerintah mereka sendiri, Hide dan anak-anak kamp lainnya - warga negara Amerika Serikat yang lahir alami - mengucapkan kata-kata bahwa hari ini adalah pengingat yang mengharukan tentang cara agama digunakan untuk bergulat dengan ketidakadilan:

Di mana kita akan menemukan jalan menuju kedamaian

di mana perselisihan duniawi dan kebencian berhenti?

O jiwa yang lelah, kedamaian yang mendalam

Dalam Hukum Suci Buddha ditemukan.

Dan kita harus berdoa agar kita dapat menemukannya

Kekuatan untuk memutus rantai dan mengikat?

Oleh masing-masing harus perlombaan dijalankan

Dan bukan dengan doa, kebebasan dimenangkan.

Setelah perang, buku gathas Yoshiko Hide dari Gereja Buddha Heart Mountain tetap tersembunyi di belalai selama beberapa dekade. Setelah menemukan kembali, dia tahu bahwa dia harus membaginya dengan generasi mendatang. Ketika dia memberi tahu para kurator Smithsonian sebagai bagian dari upaya kami untuk mengumpulkan kenangan para penyintas periode ini dalam sejarah Amerika, “Penting untuk mengedukasi orang-orang tentang apa yang terjadi pada orang Jepang-Amerika selama penahanan Perang Dunia II, dan terutama untuk menunjukkan bahwa agama-agama mampu membagikan ajaran mereka dalam bahasa Inggris dan Jepang. "

Artefak pedih ini mengungkapkan latar belakang penting tentang sifat improvisasi kehidupan beragama di kamp-kamp, salah satu dari ribuan kisah yang mungkin diceritakan untuk menyoroti aspek yang paling terlupakan dari pergolakan 1940-an - peran kompleks yang dimainkan iman dalam penahanan massal orang Jepang- Orang Amerika Koleksi Museum Nasional Sejarah Amerika Smithsonian termasuk altar Buddha yang terbuat dari kayu bekas, sabuk seribu jahitan yang diberikan untuk melindungi tentara Jepang-Amerika yang pergi berperang, dan seragam Asosiasi Remaja Pria Buddha dari tim atletik kamp — semuanya menunjukkan cara keduanya Quantum dan mendalam bahwa identitas agama menginformasikan pengalaman penahanan.

Yoshiko Hide menghadiri kelas-kelas pendidikan agama di sebuah bangunan darurat yang disebut sebagai Gereja Buddha, di mana ia menyanyikan lagu-lagu pujian dalam bahasa Jepang dan Inggris yang diterbitkan dalam buku gatha yang diikat pita, atau puisi tentang Buddha dan ajarannya. (Atas perkenan Yoshiko Hide Kishi)

Yoshiko Hide menghadiri kelas-kelas pendidikan agama di sebuah bangunan darurat yang disebut sebagai Gereja Buddha, di mana ia menyanyikan lagu-lagu pujian dalam bahasa Jepang dan Inggris yang diterbitkan dalam buku gatha yang diikat pita, atau puisi tentang Buddha dan ajarannya. (Atas perkenan Yoshiko Hide Kishi) Memberikan konteks baru yang penting untuk objek-objek ini dan sejarah yang jauh lebih besar di mana mereka menjadi bagiannya, buku baru Duncan Ryuken Williams, sarjana Amerika Sutra: Kisah Iman dan Kebebasan dalam Perang Dunia Kedua, mengeksplorasi untuk pertama kalinya arti penting agama, khususnya agama Buddha, di antara orang Jepang-Amerika yang dipenjara di Heart Mountain dan sembilan kamp lainnya yang diawasi oleh Otoritas Relokasi Perang.

“Walaupun sudah menjadi hal biasa untuk melihat penahanan mereka di masa perang melalui prisma ras, peran yang dimainkan agama dalam evaluasi apakah mereka dapat dianggap sepenuhnya Amerika atau tidak — dan, memang, alasan untuk pengecualian hukum imigran Asia sebelum itu — tidak kalah pentingnya, ”tulis Williams. “Penunjukan rasial dan asal-usul kebangsaan mereka membuat orang Amerika Jepang tidak mungkin menjadi kulit putih. Tetapi sebagian besar dari mereka juga beragama Budha. . . . Asal-usul Asia dari agama mereka berarti bahwa tempat mereka di Amerika tidak dapat dengan mudah ditangkap oleh gagasan tentang negara Kristen. ”

Gagasan ini - bahwa Amerika Serikat bukan hanya sebuah negara dengan mayoritas Kristen, tetapi adalah suatu bangsa yang pada dasarnya memiliki karakter Kristen - telah menjadi latar belakang bagi banyak momen kefanatikan agama sepanjang sejarah AS, dari kecurigaan luas terhadap apa yang disebut "Heathen Chinee" pada akhir abad ke-19, untuk peringatan mengerikan dari "bahaya Hindoo" di awal abad ke-20, untuk merajalela Islamophobia di abad ke-21. Bahkan sebelum perang dengan Jepang diumumkan, umat Buddha mengalami ketidakpercayaan yang serupa.

Williams, direktur Pusat Agama dan Budaya Jepang Universitas Southern California, Shinso Ito, adalah seorang pendeta Buddha yang ditahbiskan dan seorang sejarawan agama yang terlatih di Harvard. Dia telah mengumpulkan cerita tentang penahanan Jepang-Amerika selama 17 tahun, menggambar dari buku harian dan surat yang sebelumnya tidak diterjemahkan yang ditulis dalam bahasa Jepang, buletin kamp dan program dari layanan keagamaan, dan sejarah lisan baru yang luas menangkap suara yang segera akan hilang. Pandangan intim yang sering diberikan sumber-sumber seperti itu, ia mencatat, “memungkinkan pengisahan cerita dari dalam ke luar, dan memungkinkan kita untuk memahami bagaimana keyakinan umat Buddha ini memberi mereka tujuan dan makna pada saat kehilangan, ketidakpastian, dislokasi, dan pertanyaan mendalam tentang tempat mereka di dunia. "

Namun, sebelum semua itu, persepsi luar tentang iman mereka membentuk pengalaman yang akan datang.

"Perbedaan agama bertindak sebagai pengganda kecurigaan, " tulis Williams, "membuatnya semakin sulit bagi orang Jepang-Amerika untuk dianggap sebagai hal lain selain dari luar negeri yang terus-menerus dan berpotensi berbahaya."

Rinban Jepang-Amerika Kankai Izuhara di altar di gereja Budha di Heart Mountain. (Koleksi George dan Frank C. Hirahara, MASC Perpustakaan Universitas Negeri Washington)

Rinban Jepang-Amerika Kankai Izuhara di altar di gereja Budha di Heart Mountain. (Koleksi George dan Frank C. Hirahara, MASC Perpustakaan Universitas Negeri Washington) Ini bukan hanya masalah prasangka populer, tetapi juga kebijakan resmi. Pada tahun 1940, dengan kemungkinan permusuhan antara Amerika Serikat dan Jepang meningkat, FBI mengembangkan Daftar Penahanan Kustodian untuk mengidentifikasi kolaborator potensial dengan Jepang yang tinggal di tanah AS. Menggunakan sistem klasifikasi yang menunjuk risiko yang seharusnya dari individu pada skala ABC, FBI menetapkan penunjukan A-1 untuk para pendeta Budha sebagai orang-orang yang patut dicurigai. Para pendeta Shinto juga memiliki klasifikasi yang sama, tetapi sebagai praktisi tradisi yang secara eksplisit terikat dengan tanah air Jepang dan kaisarnya, relatif sedikit yang ditemukan di Amerika. Dengan ikatan dengan sebagian besar komunitas Jepang-Amerika, para pendeta Budha menjadi sasaran pengawasan dalam jumlah yang jauh lebih besar.

Dianggap sebagai "musuh musuh yang berbahaya, " para pemimpin kuil Budha di seluruh negara pantai dan Hawaii ditangkap pada hari-hari awal perang, pertanda dari penahanan massal yang akan datang. Pendeta Nyogen Senzaki, misalnya, berusia 65 tahun ketika perang dimulai. Sebelum dia bergabung dengan keluarga Hide dan hampir 14.000 lainnya dipenjara di Heart Mountain antara Agustus 1942 hingga November 1945, dia telah menghabiskan empat dekade di California.

Dalam sebuah puisi oleh Senzaki dengan mana Williams membuka buku itu, "rahib tunawisma" yang menggambarkan dirinya sendiri menceritakan waktunya mengajar Zen di Los Angeles sebagai "bermeditasi dengan semua wajah / dari semua bagian dunia." Bahwa ia tidak menimbulkan ancaman bagi nasional keamanan tidak mengubah nasibnya. Komitmen agamanya, dan koneksi global yang tersirat, membuatnya berbahaya di mata hukum.

Namun peran agama Buddha pada saat yang kelam dalam sejarah bangsa ini bukan hanya untuk menyediakan kategori perbedaan tambahan yang melaluinya orang Jepang-Amerika dapat terlihat. Agama di kamp-kamp melayani tujuan beragam yang sama seperti di mana-mana. Bagi banyak orang, kelanjutan praktik keagamaan, baik yang terjadi di lingkungan publik atau secara pribadi di barak keluarga yang sempit, adalah sebuah pulau normal di tengah kekacauan penggusuran dan pengurungan.

Altar Butsudan-Buddha ini digunakan di Pusat Relokasi Jerome di Arkansas dan terbuat dari kayu bekas yang sekarang berada di koleksi Museum Nasional Sejarah Amerika. (NMAH)

Altar Butsudan-Buddha ini digunakan di Pusat Relokasi Jerome di Arkansas dan terbuat dari kayu bekas yang sekarang berada di koleksi Museum Nasional Sejarah Amerika. (NMAH)  Di kamp interniran di Poston, Arizona, butsudan buatan tangan ini, atau tempat suci umat Budha, memberi kenyamanan bagi orang Jepang-Amerika yang ditahan di sana selama Perang Dunia II (NMAH)

Di kamp interniran di Poston, Arizona, butsudan buatan tangan ini, atau tempat suci umat Budha, memberi kenyamanan bagi orang Jepang-Amerika yang ditahan di sana selama Perang Dunia II (NMAH) Umat Buddha diketahui mendedikasikan sebagian dari ruang pribadi mereka yang terbatas untuk mezbah buatan sendiri, yang dikenal sebagai butsudan, sehingga mereka dapat terus melakukan persembahan ritual. Terlepas dari tekanan pengawasan tambahan, para pendeta Budha menasihati mereka yang hidup dalam situasi yang mustahil, dan sering dipanggil untuk memimpin pemakaman bagi mereka yang tidak akan melihat kebebasan lagi. Bagi keluarga-keluarga seperti Jangat, kelas-kelas sekolah Minggu Buddhis bilingual menawarkan kesempatan bagi anak-anak untuk tetap terhubung dengan bahasa dan keyakinan yang dihambat oleh banyak pengelola kamp sebagai orang yang bukan orang Amerika.

Mungkin yang paling penting, ajaran Buddha, seperti manfaat meditasi dan doktrin reinkarnasi, yang memandang setiap kehidupan manusia sebagai kesempatan untuk maju secara karma ke alam kehidupan yang lebih tinggi, menyediakan bagi mereka yang terkena dampak penahanan baik kerangka kerja yang dengannya masuk akal pengalaman mereka, dan dorongan untuk bertahan.

“Saya telah berpikir bahwa kehidupan interniran yang panjang ini telah diberikan kepada saya oleh Surga dan para Buddha sebagai kesempatan selama bertahun-tahun atau berbulan-bulan praktik Buddhis, ” tulis seorang imam yang ditahan di Camp Livingston di Louisiana. "Saya telah melihat lampu sorot penjaga sebagai cahaya suci Buddha."

Kurang optimis, dan mungkin lebih mewakili keputusasaan yang begitu banyak dirasakan di dalam kamp, seorang wanita ditahan di pusat penahanan sementara di arena pacuan kuda di luar Los Angeles menulis dalam buku hariannya, “Saya tidak boleh menyerah. Itu akan bertentangan dengan kehendak Sang Buddha. Selama saya diberikan kelahiran yang sulit sebagai manusia, penggunaan tangan saya sendiri untuk memadamkan hidup saya akan menjadi dosa besar. ”

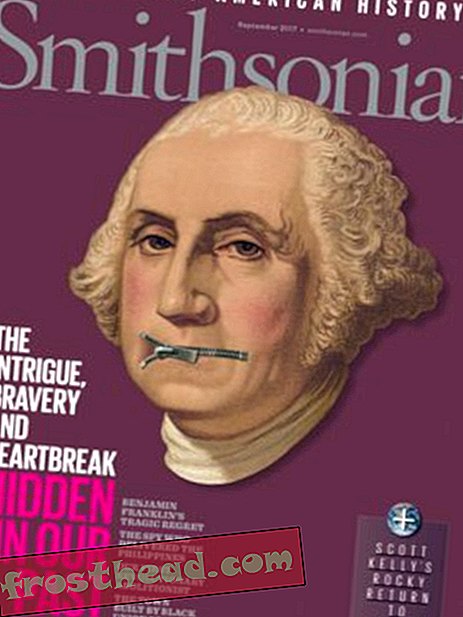

Sutra Amerika: Kisah Iman dan Kebebasan dalam Perang Dunia Kedua

Dalam kisah menyedihkan ini, Duncan Ryūken Williams mengungkapkan bagaimana, bahkan ketika mereka dilucuti dari rumah mereka dan dipenjara di kamp-kamp, umat Buddha Jepang-Amerika meluncurkan salah satu pertahanan kebebasan beragama yang paling menginspirasi dalam sejarah bangsa kita, bersikeras bahwa mereka bisa menjadi umat Buddha dan orang Amerika.

MembeliDikalikan oleh puluhan ribu penganut Budha Jepang-Amerika, yang sama-sama berusaha menerapkan ajaran tradisional ke dalam novel dan lingkungan yang mencoba, hasilnya lembur, Williams menyarankan, adalah transformasi dari iman itu sendiri, “kelahiran bentuk Buddhisme Amerika”. Dalam beberapa hal, adaptasi baru dari kepercayaan kuno ini adalah akomodasi bagi mayoritas agama yang sama yang merasa terancam olehnya. Dalam upaya untuk menampilkan dirinya sebagai hanya satu denominasi di antara banyak lainnya di negara yang penuh dengan sekte, organisasi yang sebelumnya disebut Misi Buddha Amerika Utara pertama kali dikenal sebagai Gereja-Gereja Buddha Amerika di dalam batas-batas Pusat Relokasi Perang Topaz Utah. Namun akomodasi seperti itu, sementara bagi sebagian orang tampaknya terlalu sesuai dengan harapan Kristen, juga melayani lebih jauh desakan baru bahwa agama Buddha, seperti agama lain, dapat menjadi pusat identitas Amerika.

Sebagaimana Sutra Amerika mengisahkan, kisah agama Buddha di Amerika Serikat selama Perang Dunia II seharusnya tidak hanya menarik bagi keluarga-keluarga mereka yang dipenjara. Sebagai gantinya, ini adalah kisah yang sangat instruktif tentang Amerika dari mana semua orang Amerika bisa belajar.

Sama seperti metafora agama Yahudi dan Kristen, dari "tanah perjanjian" ke "kota di atas bukit, " telah menjadi terjalin dengan pemahaman diri nasional — agama Buddha juga dapat menawarkan pandangan tentang semangat bangsa yang sekaligus bermanfaat, puitis dan benar.

“Sang Buddha mengajarkan bahwa identitas tidak permanen atau terputus dari realitas identitas lain, ” tulis Williams. “Dari sudut pandang ini, Amerika adalah negara yang selalu berkembang secara dinamis - sebuah negara yang menjadi, komposisi dan karakternya terus-menerus diubah oleh migrasi dari berbagai penjuru dunia, janjinya dibuat tidak dengan pernyataan ras rasial atau supremasi tunggal. dan identitas religius, tetapi dengan pengakuan akan realitas yang saling berhubungan dari kompleks orang, budaya, dan agama yang memperkaya semua orang. ”

Tafsiran seperti itu tentang masa lalu dan masa kini Amerika mungkin dapat membantu menyediakan pelajaran yang paling sulit dipahami terkait sejarah: kebijaksanaan untuk tidak menghidupkannya kembali.

Museum Nasional Sejarah Amerika akan memperingati Hari Peringatan pada 19 Februari, 6: 30-8 malam, dengan ceramah oleh Duncan Ryuken Williams, pertunjukan oleh penyanyi-penulis lagu pemenang penghargaan Kishi Bashi, dan percakapan dengan kurator Smithsonian tentang memori, iman, dan musik selama penahanan Jepang-Amerika. Pameran museum "Meluruskan yang salah: Jepang Amerika dan Perang Dunia II" akan ditayangkan hingga 5 Maret 2019.