Suatu waktu di pertengahan abad ke 6 Masehi, seorang seniman tak dikenal memahat sosok cantik yang tingginya hampir enam kaki dari batu kapur di sebuah gua buatan manusia di Cina utara. Ditugaskan oleh seorang kaisar Buddhis dari dinasti Qi Utara, sosok itu adalah seorang bodhisattva, mewakili seorang manusia yang tercerahkan yang menunda masuknya ke surga untuk membantu orang lain mencapai perkembangan spiritual mereka sendiri. Ini bergabung dengan berbagai patung lainnya, membentuk kuil bawah tanah ikonografi Buddha dan mengisyaratkan keinginan rezim untuk bimbingan dan perlindungan ilahi.

Konten terkait

- Dua Patung Wanita Kuno Memberi Suara untuk Perlindungan Benda Antik di Zona Perang

Tetapi baik pencerahan maupun perlindungan tidak terjadi ketika pada tahun 1909 para penjarah, didorong oleh perselisihan sipil dan pelanggaran hukum di Tiongkok, mulai memotong dan melepas patung dan memahat kepala dari gua kuil dan menjual harta karun di pasar seni. Bodhisattva yang berdiri datang ke Paris pada tahun 1914, dalam kepemilikan imigran dan pedagang seni Cina CT Loo dan penyair, kolektor dan pecinta barang antik, Charles Vignier. Dua tahun kemudian, mereka menjual karya itu kepada pemodal Eugene Meyer, yang segera menawarkan untuk memamerkannya di Museum Seni Metropolitan di New York. Dia dan istrinya jurnalis Agnes memiliki dan meminjamkannya selama beberapa dekade. Meyers akhirnya membeli Washington Post dan mendukung kegiatan-kegiatan sipil, pendidikan, dan budaya. Agnes Meyer menyumbangkan patung itu ke Galeri Seni Freer Smithsonian pada tahun 1968. Beberapa tahun yang lalu, bodhisattva yang berdiri membantu menjangkarkan sebuah pameran, "Echos of the Past, " yang diselenggarakan oleh Smithsonian dan Universitas Chicago, yang mencakup penampilan patung itu. dalam rekonstruksi digital dari gua Xiangtangshan asli sebelum dijarah.

Kami tahu banyak tentang patung itu dari apa yang kami sebut penelitian asal — melacak catatan kepemilikan sebuah karya seni. Ini praktik yang baik, ditentukan dalam komunitas museum untuk memastikan bahwa karya diperoleh secara legal. Museum umumnya beroperasi sesuai dengan perjanjian Unesco tahun 1970 yang mengatakan bahwa karya seni yang diperoleh secara ilegal harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. AS dan beberapa negara lain juga berupaya memulihkan karya seni yang dijarah selama era Nazi dan mengembalikannya juga — praktik yang diprakarsai oleh “Monumen Pria” yang sekarang terkenal — dan wanita.

Sementara museum kadang-kadang dikritik karena memegang barang-barang yang diperoleh dari negara lain, tujuan mereka adalah untuk melestarikan, memamerkan dan belajar dari mereka. Itu adalah gagasan yang mulia, berharga, dan bersifat sipil — bahwa kita saat ini mungkin mendapatkan wawasan dari memahami masa lalu, dan bahkan terinspirasi oleh warisan kita dan orang lain. Para pemimpin sipil umumnya mendukung pelestarian warisan budaya dan pendidikan sebagai tujuan sosial yang layak, meskipun kadang-kadang meyakinkan para politisi dan pejabat bahwa upaya-upaya seperti itu layak mendapatkan dukungan dari kas publik tidak selalu mudah. Tetapi tindakan yang dilakukan di berbagai belahan dunia untuk menghancurkan warisan seperti itu membawa misi dasar museum menjadi bantuan kuat.

Peledakan Taliban terhadap Buddha Bamiyan pada tahun 2001 mengejutkan, seperti pembakaran naskah abad pertengahan di perpustakaan Timbuktu dan preman ISIS membawa palu godam ke pahatan Akkadian dan Asyur di museum Mosul. Tindakan-tindakan keji ini, yang dikutuk di seluruh dunia, menunjuk pada pemusnahan materi sejarah, keanekaragaman orang dan seringkali sebuah identitas masyarakat yang kompleks dan beraneka segi.

Ekstremis mengatakan bahwa benda-benda ini tidak memiliki nilai, tetapi mereka secara sinis menjarah dan menjual apa yang dapat mereka bawa, menggunakan harta karun tersebut untuk membantu membiayai kehancuran lebih lanjut. Warisan budaya, baik dalam bentuk nyata monumen, masjid, kuil, gereja dan koleksi atau dalam bentuk yang lebih tidak berwujud dari kebiasaan hidup, kepercayaan dan praktik sedang diserang sebagai pilar strategis perang ekstremis. Ini adalah perang terhadap peradaban itu sendiri - apakah itu Islam, Yahudi, Kristen, Hindu atau Budha, timur, barat atau asli.

Asisten Direktur Museum Irak, Donny Youkhanna, menunjukkan kepala patung seorang lelaki dari banteng bersayap Asyur, dirusak oleh pencuri yang menggunakan gergaji untuk memotong kepala dari tubuh banteng di situs arkeologi di Khorsabad, yang terletak di utara. Mosul, pada tahun 1996. (© Jamal Saidi / Reuters / Corbis)

Asisten Direktur Museum Irak, Donny Youkhanna, menunjukkan kepala patung seorang lelaki dari banteng bersayap Asyur, dirusak oleh pencuri yang menggunakan gergaji untuk memotong kepala dari tubuh banteng di situs arkeologi di Khorsabad, yang terletak di utara. Mosul, pada tahun 1996. (© Jamal Saidi / Reuters / Corbis)  Wanita Afghanistan melewati pemandangan di mana salah satu dari dua patung Buddha kolosal yang diukir di tebing batu pasir dihancurkan oleh Taliban pada Maret 2001, di Bamiyan, Afghanistan. Patung-patung monumental itu diukir dari tebing pada awal abad ke 6 dan 7 Masehi. (© S. SABAWOON / epa / Corbis)

Wanita Afghanistan melewati pemandangan di mana salah satu dari dua patung Buddha kolosal yang diukir di tebing batu pasir dihancurkan oleh Taliban pada Maret 2001, di Bamiyan, Afghanistan. Patung-patung monumental itu diukir dari tebing pada awal abad ke 6 dan 7 Masehi. (© S. SABAWOON / epa / Corbis)  Situs Patung Buddha kuno Bamiyan, di pinggiran Bamiyan, Afghanistan. Patung-patung itu dihancurkan oleh Taliban pada Maret 2001. (© David Honl / ZUMA Press / Corbis)

Situs Patung Buddha kuno Bamiyan, di pinggiran Bamiyan, Afghanistan. Patung-patung itu dihancurkan oleh Taliban pada Maret 2001. (© David Honl / ZUMA Press / Corbis)  Para pekerja yang terlibat dalam tahap akhir dari salah satu patung Buddha duduk tertinggi di dunia terlihat di kuil Rambodagalle di Rideegama dekat Kurunegala, Sri Lanka, pada September 2014. Strukturnya, tinggi 67, 5 kaki dan dirancang pada garis-garis Bamiyan Gambar Buddha di Afghanistan dihancurkan oleh Taliban, mengambil bentuk tidak hanya sebagai simbol agama Buddha tetapi sebagai tanda persatuan di antara berbagai komunitas dan agama di Sri Lanka. (© MAPUSHPA KUMARA / epa / Corbis)

Para pekerja yang terlibat dalam tahap akhir dari salah satu patung Buddha duduk tertinggi di dunia terlihat di kuil Rambodagalle di Rideegama dekat Kurunegala, Sri Lanka, pada September 2014. Strukturnya, tinggi 67, 5 kaki dan dirancang pada garis-garis Bamiyan Gambar Buddha di Afghanistan dihancurkan oleh Taliban, mengambil bentuk tidak hanya sebagai simbol agama Buddha tetapi sebagai tanda persatuan di antara berbagai komunitas dan agama di Sri Lanka. (© MAPUSHPA KUMARA / epa / Corbis)  Pustakawan Aboubakar Yaro memeriksa sebuah manuskrip Islam dari abad ke-17 di Perpustakaan Manuskrip Djenne, di Djenne, Mali, September 2012. Djenne diperkirakan memiliki setidaknya 10.000 manuskrip yang disimpan dalam koleksi pribadi, yang berasal dari abad ke-14 hingga ke-20. (REUTERS / Joe Penney (MALI - Tag: RELIGION SOCIETY) --- Gambar oleh © JOE PENNEY / Reuters / Corbis)

Pustakawan Aboubakar Yaro memeriksa sebuah manuskrip Islam dari abad ke-17 di Perpustakaan Manuskrip Djenne, di Djenne, Mali, September 2012. Djenne diperkirakan memiliki setidaknya 10.000 manuskrip yang disimpan dalam koleksi pribadi, yang berasal dari abad ke-14 hingga ke-20. (REUTERS / Joe Penney (MALI - Tag: RELIGION SOCIETY) --- Gambar oleh © JOE PENNEY / Reuters / Corbis)  Pada tahun 1909, didorong oleh perselisihan sipil dan pelanggaran hukum di Tiongkok, para penjarah mulai memotong dan mengeluarkan patung-patung seperti pertengahan abad ke-6 yang berdiri Bodhisattva dari gua kuil dan menjual harta karun di pasar seni. (Galeri Seni Freer, Karunia Eugene dan Agnes E. Meyer)

Pada tahun 1909, didorong oleh perselisihan sipil dan pelanggaran hukum di Tiongkok, para penjarah mulai memotong dan mengeluarkan patung-patung seperti pertengahan abad ke-6 yang berdiri Bodhisattva dari gua kuil dan menjual harta karun di pasar seni. (Galeri Seni Freer, Karunia Eugene dan Agnes E. Meyer)  Boddhisattva berlabuh sebuah pameran 2011, "Echos of the Past: The Buddha Cave Temples of Xiangtangshan, " yang diselenggarakan oleh Smithsonian dan University of Chicago, yang mencakup rekonstruksi digital dari lokasi asli di mana para penjarah telah menghapus karya seni pada tahun 1909. ( Galeri Freer / Sackler)

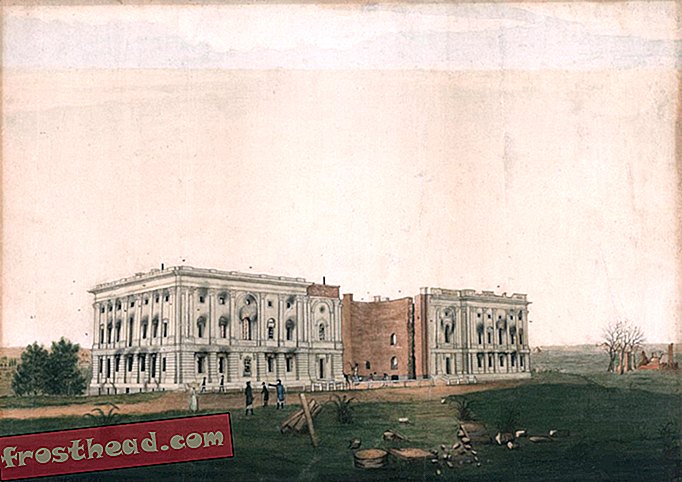

Boddhisattva berlabuh sebuah pameran 2011, "Echos of the Past: The Buddha Cave Temples of Xiangtangshan, " yang diselenggarakan oleh Smithsonian dan University of Chicago, yang mencakup rekonstruksi digital dari lokasi asli di mana para penjarah telah menghapus karya seni pada tahun 1909. ( Galeri Freer / Sackler)  Sebuah ilustrasi c.1814 merinci kerusakan kebakaran pada Senat dan sayap Rumah setelah upaya pembakaran gedung AS oleh Inggris. (© Corbis)

Sebuah ilustrasi c.1814 merinci kerusakan kebakaran pada Senat dan sayap Rumah setelah upaya pembakaran gedung AS oleh Inggris. (© Corbis)  Jembatan Tua kota Mostar di Bosnia-Herzegovina hancur dalam pertempuran antara Kroasia dan Muslim pada 1990-an. Pada 2004 itu dibangun kembali, lagi berfungsi untuk mengenali sejarah bersama. (© MATTES Rene / Hemis / Corbis)

Jembatan Tua kota Mostar di Bosnia-Herzegovina hancur dalam pertempuran antara Kroasia dan Muslim pada 1990-an. Pada 2004 itu dibangun kembali, lagi berfungsi untuk mengenali sejarah bersama. (© MATTES Rene / Hemis / Corbis)  Pusat Peringatan Kigali, yang terletak di situs tempat 250.000 korban genosida 1994 di Rwanda dimakamkan di kuburan massal, dibuka pada 2004 pada peringatan 10 tahun kekejaman itu. (© Andrew Aitchison / Dalam Gambar / Corbis)

Pusat Peringatan Kigali, yang terletak di situs tempat 250.000 korban genosida 1994 di Rwanda dimakamkan di kuburan massal, dibuka pada 2004 pada peringatan 10 tahun kekejaman itu. (© Andrew Aitchison / Dalam Gambar / Corbis)  Seorang lelaki berdiri di halaman, pada malam hari untuk menghormati mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, dekat B Section of Robben Island, Penjara Keamanan Maksimal di lepas pantai Cape Town pada Desember 2013. (© STRINGER / Reuters / Corbis)

Seorang lelaki berdiri di halaman, pada malam hari untuk menghormati mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, dekat B Section of Robben Island, Penjara Keamanan Maksimal di lepas pantai Cape Town pada Desember 2013. (© STRINGER / Reuters / Corbis)  Instalasi seni "Sunstar" oleh seniman Christopher Swift di Signal Hill di atas kota Cape Town, Afrika Selatan, adalah bintang 24 meter berujung delapan yang dibangun dari pagar asli yang pernah mengelilingi Pulau Robben tempat mantan presiden Nelson Mandela dipenjara. selama 27 tahun. (© NIC BOTHMA / epa / Corbis)

Instalasi seni "Sunstar" oleh seniman Christopher Swift di Signal Hill di atas kota Cape Town, Afrika Selatan, adalah bintang 24 meter berujung delapan yang dibangun dari pagar asli yang pernah mengelilingi Pulau Robben tempat mantan presiden Nelson Mandela dipenjara. selama 27 tahun. (© NIC BOTHMA / epa / Corbis)  Diperkirakan 1, 5 juta orang terbunuh di Auschwitz, sebuah kamp konsentrasi yang dibebaskan oleh pasukan Soviet pada 27 Januari 1945, dan berubah menjadi situs peringatan dan museum pada tahun 1947. (© Frank Schumann / dpa / Corbis)

Diperkirakan 1, 5 juta orang terbunuh di Auschwitz, sebuah kamp konsentrasi yang dibebaskan oleh pasukan Soviet pada 27 Januari 1945, dan berubah menjadi situs peringatan dan museum pada tahun 1947. (© Frank Schumann / dpa / Corbis)  Pagar kabel berduri dan menara pengawas di kamp konsentrasi Auschwitz-Birkenau tertutup kabut di Oswiecim, Polandia. Kamp ini menjadi situs peringatan dan museum pada tahun 1947 dan sejak 2007 menjadi situs warisan UNESCO .. (© Frank Schumann / dpa / Corbis)

Pagar kabel berduri dan menara pengawas di kamp konsentrasi Auschwitz-Birkenau tertutup kabut di Oswiecim, Polandia. Kamp ini menjadi situs peringatan dan museum pada tahun 1947 dan sejak 2007 menjadi situs warisan UNESCO .. (© Frank Schumann / dpa / Corbis) Orang mungkin tergoda untuk mengatakan, memecat dan menjarah adalah warisan umat manusia dalam hak mereka sendiri — pikirkan penghancuran kuil Solomon, penjarahan Roma, penjarahan Baghdad oleh orang-orang Mongol dan eksploitasi para Conquistador di antara suku Aztec dan suku Inca. Tentu saja ada lebih banyak contoh modern.

Tahun lalu kami merayakan peringatan dua abad Star Spangled Banner, yang diadakan dalam koleksi Smithsonian. Bendera itu terbang di atas Baltimore beberapa minggu setelah Inggris membakar Gedung Kongres AS, Gedung Putih dan gedung-gedung publik lainnya dalam upaya untuk menghancurkan warga negara muda itu. Seringkali, dalam perang modern, skala pemboman dan penghancuran dengan persenjataan dapat menjadikan warisan budaya yang bernilai sebagai korban kehancuran yang tidak disengaja.

AS menghadapi banyak kritik atas pemboman api di Dresden yang signifikan secara arsitektur selama Perang Dunia II, tetapi Presiden Franklin Roosevelt dan Jenderal Dwight Eisenhower menyadari perlunya mencoba melindungi warisan di tengah invasi Sekutu ke Eropa. Masih ada saat-saat ketika keputusan kunci membuat perbedaan. Kyoto, rumah bagi banyak tradisi kekaisaran Jepang dan situs-situsnya yang paling berharga, berada dalam daftar target untuk menjatuhkan bom atom. Tetapi Sekretaris Perang AS Henry Stimson, bahkan dalam perang habis-habisan, mengakui kepentingan budayanya dan memveto gagasan itu.

Warisan budaya, sementara ditargetkan untuk kehancuran dalam perang, juga dapat digunakan untuk membantu menyembuhkan setelah konflik dan untuk mendamaikan orang-orang dengan musuh lama dan masa lalu mereka. Ketika Jepang pulih dari perang dan di bawah pendudukan AS, tidak kurang dari seorang pejuang daripada Jenderal Douglas MacArthur yang mendukung upaya pemerintah Jepang untuk melestarikan harta budaya mereka. Di Eropa pasca-Perang Dunia II, Auschwitz, kamp konsentrasi terbesar, menjadi peringatan dan museum untuk mengenali dan menarik pemahaman dari upaya Nazi untuk memusnahkan orang-orang Yahudi. Konvensi Den Haag 1954 mengakui nilai warisan, menunjukkan kecaman di seluruh dunia atas perusakan yang disengaja atas kekayaan budaya dalam konflik bersenjata dan pendudukan militer, dan konvensi Unesco tahun 1972 meresmikan rezim internasional untuk mengakui situs-situs warisan dunia.

Di AS pada 1980-an, orang Indian Amerika dan budaya mereka, satu abad sebelumnya yang ditandai oleh pemerintah untuk penghancuran dan asimilasi, dirayakan dengan sebuah museum nasional di kaki US Capitol. Pada 1990-an, Pulau Robben, yang pernah menjadi rumah penjara terkenal yang menampung Nelson Mandela dan rekan-rekannya yang berperang melawan apartheid diubah menjadi museum untuk Afrika Selatan yang baru. Baik tahanan dan penjaga menjadi pemandu, mendidik pengunjung tentang era ini, dan sebuah situs yang pernah secara drastis memecah populasi, membantu menyatukannya. Di Bosnia-Herzegovina, Jembatan Mostar, yang ditugaskan oleh Suleiman the Magnificent telah dihancurkan dalam pertempuran antara Kroasia dan Muslim. Jembatan itu memiliki lebih dari satu jalan; itu adalah simbol hubungan antara dua komunitas dan memusnahkannya berfungsi untuk membelah mereka dalam konflik. Pada 2004 itu dibangun kembali, lagi berfungsi untuk mengenali sejarah bersama.

Pada tahun yang sama, Pusat Peringatan Genosida Kigali dan museum dibuka di Rwanda, di lokasi kuburan massal para korban genosida itu, dan menyediakan sarana untuk mendorong semua warga negara itu, Hutu dan Tutsi untuk menghindari rasisme dan intoleransi yang menyebabkan untuk tragedi nasional itu. Tidak hanya museum dan peringatan, tetapi warisan yang dikemas dalam tradisi hidup yang pernah terpecah-pecah orang dapat digunakan untuk menyatukannya. Proyek Rute Budak Unesco berfokus pada bagaimana diaspora Afrika mengilustrasikan ketekunan orang dan budaya mereka sembari menjalani praktik paling menjijikkan. Smithsonian yang bekerja dengan Yo-Yo Ma, Aga Khan dan Rajeev Sethi menunjukkan bagaimana konflik, migrasi paksa dan eksploitasi di sepanjang Jalan Sutra yang bersejarah diatasi, dan menghasilkan ekspresi budaya yang kompleks dan kreatif dalam seni, musik, masakan, mode, dan gagasan yang orang yang terhubung di seluruh dunia.

Warisan budaya mengajarkan kita berbagai hal. Ini mewujudkan pengetahuan tentang waktu-waktu tertentu tentang arsitektur, teknik, desain, struktur sosial, ekonomi, keahlian dan kepercayaan agama. Ini menawarkan apresiasi sejarah, dan memungkinkan kita memahami sesuatu tentang cara orang hidup. Namun warisan bukan hanya tentang masa lalu. Warisan dilupakan dan dikaburkan, atau diartikulasikan dan dihargai di masa kini. Ini melambangkan bagaimana orang berpikir tentang diri mereka sendiri dan orang lain, termasuk pendahulu dan tetangga mereka hari ini. Dalam pengertian itu, warisan budaya mengajarkan kita tentang toleransi dan rasa hormat terhadap kemanusiaan yang beragam. Menyelamatkan warisan menyelamatkan kita dari kelemahan arogansi, intoleransi, prasangka dan penganiayaan terhadap sesama manusia. Itu mengingatkan kita akan sifat kita yang lebih baik dan seperti bodhisattva yang berdiri, membantu kita semua hidup di dunia yang lebih manusiawi.

Diskusi berlanjut dalam program "Warisan Budaya: Konflik dan Rekonsiliasi" yang diselenggarakan di Smithsonian dengan University of Chicago di Auditorium Meyer Galeri Freer pada 17 April. Sesi yang menampilkan Irina Bokova, Direktur Jenderal UNESCO, Emily Rafferty, Presiden Museum Seni Metropolitan, Mounir Bouchenaki, Direktur Pusat Regional Arab untuk Warisan Dunia, dan Richard Kurin, diwawancarai oleh David Rubenstein, Bupati Smithsonian dan Universitas Chicago Trustee, dan salah satu pendiri The Carlyle Group. Acara ini akan tersedia melalui webcast.